ARCHITEKTUR OHNE ARCHITEKTEN

„Stand man am Weg, so hatte man nur vernachlässigte und dürftige Bauernhäuser vor sich, blickte man aber von den Wiesen unten herauf, so meinte man sich in ein vorweltliches Pfahldorf zurückversetzt, denn die Häuser standen mit der Talseite alle auf hohen Balken, und ihre Abtritte schwebten etwas abseits von ihnen wie die Gondeln von Sänften auf vier schlanken baumlangen Stangen über dem Abhang.“

Robert Musil, „Grigia“

|

Angesichts subsistenzwirtschaftlicher Lebensformen und der oft damit verbundenen Armut erstaunt die Qualität vieler bergbäuerlicher Bauten, von denen sich heute im Alpenraum freilich immer weniger Beispiele finden. Wie schafften es Bauern mit vielleicht drei oder vier Kühen, einigen Schafen oder Ziegen, wenigen Hühnern, solche Gebäude zu errichten? Ein Grund ist dort zu sehen, wo sie im Gegensatz zu uns heutigen Menschen tatsächlich für Generationen bauten. Dann war das Errichten eines Hauses in ihrer durch Bindungen und wechselseitige Verpflichtungen geprägten Welt keine Privatangelegenheit. Man konnte auf die Hilfe anderer zählen. Wem immer beim Errichten eines Hauses geholfen wurde, der war seinerseits verpflichtet, eben diese Hilfe zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten. Wechselseitige Abhängigkeiten bildeten eine entscheidende Ressource, ohne die diese Architektur undenkbar gewesen wäre. Das gemeinschaftliche Bauen ist dabei nicht einfach als Vervielfältigung einzelner Kraftanstrengungen zu sehen. Vielmehr brachte jeder seine Kenntnisse und Erfahrungen ein. Auch setzte diese Art des Bauens individuellen Gestaltungswünschen Grenzen. Solange viele an der Errichtung eines Gebäudes beteiligt waren, man auf andere angewiesen war, durfte ein Gebäude nicht behaupten, das Haus eines Reicheren zu sein.

Die bäuerliche Architektur kannte weder schriftliche noch zeichnerische Planungsunterlagen. Planlos war sie jedoch nie. Das Bauen verdankte sich lange tradiertem Erfahrungswissen. Gebaut wurde das, was sich in der Vergangenheit bewährt hatte. Konstruktion, Dimensionierung, vor allem die Wahl des Standortes wurden durch das vorhandene Material, durch Bewirtschaftungsformen, das Binnenklima, nicht zuletzt durch arbeitsökonomische Überlegungen bestimmt. Das Wissen wurde durch Vorzeigen, Nachahmen und mündliche Erklärungen tradiert. Von Kind an wuchsen Bauern mit dem Bauen auf. Während die Hauptgebäude zumeist unter Zuhilfenahme eines Zimmermanns errichtet wurden, baute man kleinere Objekte weitgehend selbst. Es galt mit geringstmöglichem Material- und Arbeitseinsatz das Bestmögliche zu schaffen. Vom verwendeten Material über die Ausrichtung bis hin zur Dachneigung orientierte sich die Bauweise an lokalen Gegebenheiten. Angesichts bäuerlicher Bautraditionen sprach Adolf Loos von „Urväterweisheit, geronnener Substanz.“

|

Während sich auf der einen Seite einfachste, aus Ästen und Rinde errichtete Unterstände finden, die sich beiläufigem Tun verdanken, sind auf der anderen Seite komplexe Bauten zu nennen, deren Lösungen auch heute noch bestechen. In manchen erhalten gebliebenen Holzhäusern irritiert das unterschiedliche Bodenniveau der Räume, die man über eine hohe Schwelle oder ein paar Stufen betreten muss. Dies hat nichts mit einem Mangel an Planung zu tun, vielmehr war dies durch den sparsamen Umgang mit Material und konstruktive Überlegungen bedingt. Die schweren Bodenbretter, auf einen Unterzug aufgelegt, wurden an ihren Enden in die Wände eingestemmt. Da eine Rundum-Einnutung in gleicher Höhe eine mögliche Bruchstelle der Holzkonstruktion zur Folge gehabt hätte, wurden die Böden in unterschiedlicher Höhe eingezogen. Ein in allen Räumen gleiches Bodenniveau hätte massivere Wandstärken erfordert, was mit einem höheren Material- und Kostenaufwand verbunden gewesen wäre. In jedem der Räume wurde das mittlere, leicht konische Bodenbrett, der „Zwinger“, von außen als letztes Brett eingetrieben. So ließen sich die genuteten Bodenbretter zusammenpressen. Da der Zwinger durch die Außenwand ragte, konnte dieser bei fortschreitender Austrocknung des Holzes entsprechend nachgetrieben werden.

Liest man sich durch die Literatur zu bäuerlicher Architektur, dann ist immer wieder von bestimmten Bautypen die Rede: Vierkanthof, Bregenzerwälderhaus, Rheintalhaus, Paarhof, Karantanischer Haufenhof und so fort. Nicht jedoch die Bautypen sind interessant, sondern die Lösungen, denen sie sich verdanken. In hochgelegenen Siedlungen des Prättigaus kann man Wirtschaftsgebäude sehen, deren Heuboden einige Meter über das eigentliche Stallgebäude herausgezogen ist. So bot sich in den oft langen und schneereichen Wintern eine geschützte Arbeitsfläche im Außenraum. Zumeist südseitig ausgerichtet, war es hier an Sonnentagen auch während des Winters wärmer. Dann ließ sich durch die Verlängerung des Heubodens die Höhe der aufgesetzten Tenne reduzieren, wodurch solche Wirtschaftsgebäude, in solchen Lagen nie querstehend zum Hang gebaut, Lawinen weniger Angriffsfläche boten. Ein großes Vordach, wie es sich in anderen Regionen findet, hätte hier keinen Sinn gemacht. Wo Menschen das Heu auf ihrem Rücken eintrugen oder Schlitten benutzten, da bedurfte es keiner Vordächer, um einen beladenen Heuwagen während eines Gewitters unterzustellen.

Über die Hügel des Appenzell bläst oft ein heftiger, von Nordwesten kommender Wind. Die traditionelle Architektur der Gegend hat gelernt, mit heftigen Winden umzugehen. Während die Stirnseiten der Wohngebäude, dem Wind abgewandt und nach Südosten ausgerichtet, durchgehende Fensterbänder kennen, finden sich auf den rückwärtigen, also dem Wind zugewandten Seiten bestenfalls kleine Fensteröffnungen. Die nach Westen ausgerichtete Wand kann stirnseitig als Windfang ausgebildet sein. Die beachtlichen Fensterflächen an der Stirnseite lassen viel Sonnenlicht einfallen und dienen so dem Wärmehaushalt. Zudem sind den einzelnen Fenstern Läden vorgesetzt, die sich mit Hilfe einer einfachen, aber ausgeklügelten Vorrichtung hochziehen oder versenken lassen. Auf Vordächer wurde zumeist verzichtet, böten diese doch dem Wind eine zu große Angriffsfläche. Auch stirnseitig ist das Dach nur wenig vorgezogen, zudem können die Giebel, um den Wind abzulenken, rund ausgemauert sein. Während die Stirnseite als unverkleidetes Strickwerk ausgeführt sein kann, sind die dem Wind zugewandten Seiten mit Schindeln oder einem Bretterschirm verkleidet. Der aufmerksame Betrachter wird auch die Standortwahl bemerken, in der den Luftströmungen Rechnung getragen wird, manchmal auch Dächer, die windseitig tief heruntergezogen sein können. Wir haben es mit einer ausgeklügelten Windarchitektur zu tun. Um die Gewalt des Windes zu brechen, wurden früher senkrecht aufragende, über das Dach hinausragende, ähnlich einem Rechen angeordnete Stangen angebracht. Die folgende Abbildung zeigt ein schlichtes Appenzeller Wirtschaftsgebäude. Die linke Seite ist dem Wind zugewandt. Die Traufhöhe liegt exakt in der Höhe der Hangkante. Der Giebel ist nicht zentriert gesetzt. Mühelos könnten Statiker erklären, warum sich diese Bauweise bewährt hat. Allerdings verdankt sie sich nicht Statikern, sondern über Jahrhunderte ausgebildetem Erfahrungswissen.

|

Die bäuerliche Architektur passte sich den Gegebenheiten des Geländes an. Hier liegt ein entscheidender Grund dafür, warum wir all diese Gebäude – ganz im Gegensatz zu heutigen Bauten – so gut wie nie als Fremdkörper in der Landschaft sehen. Der Übergang zwischen Architektur und Landschaft war stets fließend, was sich nicht zuletzt dem Umstand verdankte, dass nach Möglichkeit nur Materialien aus der Umgebung verwendet wurden. Das gilt etwa für Steinmaterial. Wurde ein Gebäude in der Nähe eines Baches errichtet, dann ließen sich dank der vielen Flusssteine andere Mauern aufführen als etwa in manchen wasserarmen Gebirgslagen, in denen wiederum Steine zur Verwendung kamen, die während des Aushubs zu Tage gefördert wurden. Während wir es hier mit einem vergleichsweise großen Aushub zu tun haben können, konnte dieser dort gering ausfallen. Offensichtlich war es einfacher, Steine heranzutransportieren, als eine große Grube in den Hang zu graben.

|

Dieses Gebäude steht an der Kante eines steil abfallenden Hanges. Es bedurfte weder eines großen Aushubs noch aufwändiger Stützmauern. Die Wahl eines Standortes war von vielen Faktoren abhängig, etwa vom Vorhandensein einer Quelle. Heute verdankt sich die Standortwahl amtlich festgelegten Raumordnungen oder der Möglichkeit, ein Baugrundstück zu finanzieren. Wer in einer Hanglage eine ebene Fläche um sein Haus haben möchte, der lässt sich eine Mauer aus Zyklopensteinen errichten.

|

In Extremlagen konnten bäuerliche Bauwerke geradezu mit der Landschaft verschmelzen, wie das abgebildete Almgebäude deutlich macht. Praktisch nahtlos geht das Dach in den Hang über, greift dessen Neigungswinkel auf, wodurch Lawinen über das Dach abrutschen konnten.

|

Oft kann man nur erstaunt sein, wie sicher einfachste Objekte in die Landschaft gesetzt sind. Da bedurfte es keines Raumplaners, keines Architekten. Insbesondere im alpinen Raum war die Architektur zur Zwiesprache mit der Landschaft gezwungen, musste sie sich zwangsläufig topographischen Gegebenheiten anpassen, wobei allerdings festzuhalten ist, dass den Bauern unsere Vorstellungen von Landschaft völlig fremd waren und man deshalb nicht von Landschaft, sondern von Gelände sprechen sollte. Betrachtet man historische Aufnahmen, die Bergbauern in steilem Gelände zeigen, dann fallen einem Körpergesten auf, die heutigen Menschen völlig fremd sind. Man denke etwa an junge Frauen, die, um sich auszuruhen oder zu unterhalten, ihr Spielbein um den Stiel eines nach oben gekehrten Rechens geschlagen haben, während sie sich mit einer Hand am Stiel festhalten. Sehr entspannt stehen sie oft in steilstem Gelände.

|

Ein Scheunentor. Eine architektonisch bestechende Lösung. Das Tor ist einige Meter zurückversetzt, die Einfahrt steigt leicht an, auf der linken Seite sind Mauerwerk und Holzwand als Rundung ausgeführt. Formal wird die Rundung mit entsprechend zugesägten Brettern in den beiden oberen Ecken aufgegriffen. Zusätzlich erfährt die Struktur eine Betonung durch in halber Höhe horizontal aufgenagelte Leisten. Die Lösung verdankt sich Vorgaben, die auf der Abbildung nicht zu sehen sind. Man muss sich die enge Gasse hinzu denken, in der dieses Gebäude steht. Nicht ästhetische, sondern praktische Gründe waren maßgebend. Nur dank der Rundung war es Fuhrwerken möglich, in die Tenne einzufahren. Und wäre das Deckenniveau des unter der Tenne befindlichen Stalles etwas höher gelegt worden, so hätte die Einfahrt entsprechend verlängert, das Tor also tiefer in die Tenne versetzt werden müssen, was weitere Verschiebungen zur Folge gehabt hätte. Der Neigungswinkel einer Einfahrt durfte nicht zu schräg sein, ein Scheunentor hatte eine gewisse Mindesthöhe und -breite zur Voraussetzung. Es wären eine Reihe weiterer Faktoren anzuführen, die bei der Errichtung dieser Einfahrt zweifellos mitgedacht wurden.

Bäuerliche Architektur wird oft betrachtet, als stünde sie seit einer halben Ewigkeit so da. Tatsächlich unterlag sie einem steten Wandel, was sich bei historischen Objekten an den Fenstern oder auch an den Wandverkleidungen vielfach ablesen lässt. Schindeln gelten als typisch für manche regionalen Ausprägungen bäuerlicher Architektur, etwa für das Rheintalhaus. Tatsächlich kennen die hier verwendeten Schindeln keine allzu lange Geschichte, mochten auch schon seit langer Zeit Gebäude mit roh behauenen Holzschindeln verkleidet worden sein. Kleine Schindeln konnten erst Verwendung finden, als es industriell gefertigte Nägel gab, also frühestens in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Das gilt nicht nur für Wandverkleidungen, sondern auch für Schindeldächer, bei denen kleine Schindeln an die Stelle der früher gebräuchlichen und mit Steinen beschwerten Legschindeln traten. Zum Aufnageln der Schindeln wurden zwar Bretter notwendig, aber durch die steileren Dachflächen wurde Raum gewonnen und die Dachunterkonstruktion ließ sich mit geringerem Materialaufwand errichten, konnten Schneelasten doch nun abrutschen.

Rauchküchen, es gab sie mancherorts noch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, kannten oft genug überhaupt kein Fenster. Die Fenster der anderen Räume waren ursprünglich so klein, dass bestenfalls spärliches Licht einfiel. Diese mit Schiebetürchen aus Holz versehenen Fenster wurden so gesetzt, dass sie, je nachdem, ob man saß, stand oder lag, nach der Augenhöhe ausgerichtet waren. So lange Glas unerschwinglich war und man sich mit über Rahmen gespannten Blasenhäuten oder geöltem Papier behelfen musste, konnte es keine größeren Fenster geben. Dass sich auch nach der Einführung von Glas und Fensterflügeln zumindest in den nicht beheizbaren Kammern noch lange solche Holzschieber erhalten haben, erklärt sich durch die bäuerliche Lebensweise. Man stand auf, war es noch dunkel, man begann mit der Arbeit, fing es an zu dämmern, man ging schlafen, war es dunkel geworden. Bauern verbrachten den Großteil des Tages im Freien. Sie wussten sich in der Dunkelheit zu bewegen, da und dort nach Kanten oder Balken tastend. Die Geschichte der Fenster lässt sich heute noch an manchem in Blockbauweise errichteten Haus ablesen, vorausgesetzt, dass das Blockwerk nicht verkleidet wurde. In manchen Regionen, etwa im Vorarlberger Rheintal oder im Bregenzerwald, wurden bereits sehr früh große Fenster eingeführt, im Appenzell beachtliche, nach Süden ausgerichtete Fensterflächen. Dies verdankte sich der Handstickerei, die einen Zuverdienst ermöglichte. Sticken konnte man nur in Räumen, die hell waren. Es bedurfte also großer Fenster. Um den Lichteinfall zu verbessern, wurden im Appenzell die Zimmerdecken mit weißer Farbe lackiert, was insbesondere während des Winters die Räume wesentlich heller machte und das Sticken erleichterte. Vom Schnee reflektiertes Licht fiel auf die weiß lackierten Decken, von dort fiel es als indirektes Licht in den Raum.

Die „bäuerliche Architektur“ im wörtlichen Sinn gibt es nicht. Schon allein auf eine einzige Region bezogen müsste man Zeitreisen unternehmen, um all die Brüche und Wandlungen zu sehen. Vieles erweist sich bei genauerer Betrachtung keineswegs als alt, während sich dann wiederum Relikte finden lassen, die in höchst archaischen Welten begründet sind. Wenn etwas für die bäuerliche Architektur typisch sein soll, dann sind es nicht Schindeln oder kleine Fenster, sondern dem Bauen ganz allgemein zugrundeliegende Kulturtechniken, etwa der Umgang mit vorhandenem Material. Die als konservativ gescholtenen kleinen Bauern hatten wenig Mühe mit neuen Technologien und Materialien, sofern diese verfügbar, funktional und billig waren. Man denke an Blechbadewannen, die, funktionslos geworden, als Tränken Verwendung auf Weiden fanden. Wohl kein Bauer betrachtete diese als „Fremdkörper“ in der Landschaft. Wenn es die nötigen Transportmöglichkeiten gab, dann war ihnen Beton ein willkommener Baustoff. Würde man heute einige der in den 1950er oder 1960er Jahren von Bauern errichteten Gebäude untersuchen, es kämen manche seltsamen Armierungen aus dem damals verarbeiteten Beton zum Vorschein. In nicht wenigen betonierten Fenster- oder Türstöcken fänden sich Achsen ausgemusterter Fahrzeuge, Drahtreifen kaputter Fässer oder Teile von Maschinen. Ganz frei von Magie waren die betonbegeisterten Bauern von damals freilich nicht, mauerten sie doch geweihte Medaillen oder Reliquien (billig in Wallfahrtsorten erstanden) in die Fundamente ein. Die einzementierten Reliquien lassen an archaische Bauopfer denken, an die Vorstellung, dass ein Bauwerk, soll es Festigkeit beweisen, nach der Opferung eines Lebewesens verlangt.

|

Die Abbildung zeigt das Dach eines Heustalls, der in den 1950er Jahren mit dem Blech aufgeschnittener Ölfässer gedeckt wurde. Bauern hatten ein ausgesprochenes Gefühl für Vorgefundenes, für Abfall. Mühelos übertrugen sie dieses Erfahrungswissen auf die Mullhalden der frühen Konsumgesellschaft, auf denen es manch Nützliches zu finden gab. Die folgende Aufnahme ist ein sehr schönes Beispiel für den subsistenzwirtschaftlichen Umgang mit Material: Holz, Blech und Plexiglasscheibe – alles erfüllt seinen Zweck. Die optische Wirkung scheint nebensächlich. Und doch ist anzunehmen, dass dem Bauern diese Verkleidung gefiel. Sehr unterschiedliche Materialien, Abfall und Angefallenes fügen sich zu einem geschlossenen Ganzen. Diese Wandverkleidung eines Heustadels ist im wahrsten Sinn des Wortes schön.

|

Neben dem Umgang mit Abfällen und all den damit verbundenen Improvisationen zeugt diese Wandverkleidung von Augenmaß, welches uns in der bäuerlichen Architektur so oft auffällt. Um etwa eine Hochlaube um mehrere Ecken eines rätoromanischen Hauses zu ziehen, bedurfte es guten Augenmaßes, ebenso, was die Proportionen betrifft. Womöglich verdankt sich das Stimmige gerade den damit zwangsläufig verbundenen Unschärfen.

Wer immer heute ein Haus baut, hat es mit weitgehend domestiziertem, normiertem und gebrauchsfertigem Material zu tun. Man muss keinen Kalk brennen oder löschen. Holz in Form von Leimbindern, Mehrschicht- oder Faserplatten ist alles Eigenleben abhanden gekommen. Kein Balken beginnt mehr zu arbeiten. So ist es gleichgültig, wann das Holz geschlagen wird. Bäuerliches Bauen begann dagegen lange vor den eigentlichen Bauarbeiten. Es begann mit der Aufmerksamkeit für Vorhandenes. Fichten mussten geschlägert und zu Balken und Brettern verarbeitet werden. Es waren nicht irgendwelche Fichten. Das während des Bauens verarbeitete Material war höchst mitteilsam, musste es doch mit Mühe beschafft, herausgekratzt, umgehackt oder umgesägt werden, oft bei Regen oder im tiefsten Winter. Vor allem musste nahezu alles getragen werden. Ob Steine, Holz, Schilf oder Stroh, all das hat sich den Sinnen der Bauern eingeschrieben. In einem gewissen Sinn blieben all die Materialien, die Bauern verwendeten, lebendig, bewahrte der bearbeitete Baustoff, ob Stein oder Holz, sein Eigenleben. Die bäuerliche Architektur war, beginnend bei den Baumaterialien, voller Erinnerungsspuren, die Gebäude muss man sich als selbst fortschreibende Erinnerungsgebilde vorstellen, mehr noch, sie waren beredt. Starb jemand oder hatte sich ein Unglück ereignet, so teilten das ächzende Balken oder knarrende Türen mit. Solche Vorstellungen sind uns abhanden gekommen, sind doch moderne Baumaterialien geschichtslos. Sie teilen ihre Geschichte nicht mit, mehr noch, sie dürfen keine Geschichte haben, im Idealfall kennen sie nicht den geringsten Unterschied.

|

Bäuerliche Architektur wirkt stimmig, verankert in Raum und Zeit, oft genug wird sie als „schön“ wahrgenommen. Das ist erstaunlich, mangelt es ihr doch oft genug an jedem Zierrat, vor allem in Lagen, in denen das Leben mühsam und hart war. Als Faustregel lässt sich sagen, je karger die Lebensbedingungen, umso funktionaler die Architektur. Die Schönheit bäuerlicher Architektur verdankt sich vor allem der Beschränkung auf das Nötige und der Betonung des Funktionalen. Dies fängt bereits bei Holzverbindungen an, die keine unnütze Hinzufügung kennen, in ihrer Konstruktion im doppelten Sinn des Wortes angemessen sind. Das ist es, was wir von der bäuerlichen Architektur lernen können: Auf Struktur und Funktionalität kommt es an, auf den Verzicht auf alles Überflüssige. Mag es auch Ausnahmen geben, so sehen wir im heutigen Häuslbau genau das Gegenteil, sinnlos verbauten Raum, unnötigen Zierrat, funktionslose Erker, Balkone, die nicht benützt werden, vor allem einen auffallenden Mangel an Raumbezug, was allein Hecken und andere Abschirmungen zur Genüge belegen. Während heutige Bauten innen wie außen vor allem die Erscheinung, also Oberflächen betonen, waren bäuerliche Gebäude und Räume in vielfacher Weise geradezu mit Bedeutungen und Geschichte aufgeladen. Man denke an all die Erzählungen, die es zu Schwellen, Türen, Fenstern, Dachböden, Kellern oder Kammern gibt.

|

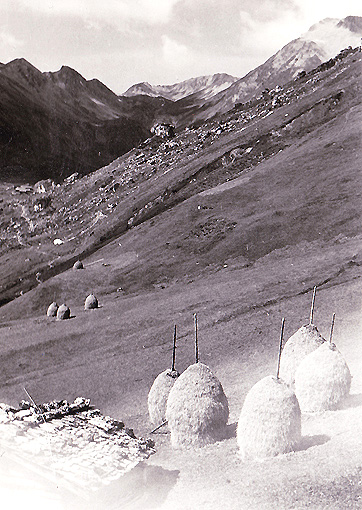

Das karge Leben erlaubte keinen aufwändigen Zierrat. Stets konnte das Schöne nur ein Nebenprodukt des Nützlichen sein. In meiner Kindheit, zu einer Zeit, in der es bestenfalls die ersten Motormäher oder Traktoren gab und der größte Teil der Heuarbeit noch mit der Hand erledigt werden musste, erlaubte die anstrengende Arbeit dennoch den Luxus schöner, keinem unmittelbaren Zweck dienender Nebenprodukte. Lange bevor es „Land Art“ gab, spielten sich Bauern und Bauernkinder mit der Landschaft. Ich erinnere mich an Wiesen, auf denen Heumahden zu Bildern gezogen waren. Initialen oder andere Zeichen waren zu bestaunen. Bei gutem Wetter ließ sich das Gras am Boden trocknen. Abends musste es jedoch mit dem Rechen zu Mahden gehäuft werden. Am nächsten Morgen, kaum war der Tau weggetrocknet, wurden diese Mahden wieder ausgebreitet. Kündigte sich an solchen Tagen ein Gewitter an, wurde das halbtrockene Heu kunstvoll zu Haufen aufgeschichtet, damit der Regen an der Oberfläche abfließen konnte. Bauern wussten die Schönheit solcher Haufen zu beurteilen. Das gilt auch für Schochen oder Schober, für aufgestapeltes Brennholz, für die einfachsten Dinge und Tätigkeiten.

|

Ob Dachziegel, Wandkonstruktionen oder zum Trocknen aufgehängte Maiskolben: Die kleinen Bauern befriedigten ihr Schönheitsbedürfnis zumeist dadurch, dass sie ohnehin Nötiges ornamental ordneten. Das Schöne verdankte sich weniger dem Hinzugefügten als dem Beiläufigen, also dem, was ohnehin zu machen war. Werden heute Maiskolben allein der Zierde wegen an Hauswände gehängt, dann hat dies eine völlig andere Wirkung, ist das Tun doch anders begründet, seines ursprünglichen Inhalts entleert.

|

In vielen ländlichen Gebieten sind heute Gebäude in grell leuchtenden Farben zu sehen, in Grün-, Rot-, Blau-, Violett- oder Gelbtönen, die nicht mit der Umgebung korrespondieren. Zumeist wirken sie wie Fremdkörper in der Landschaft. Eine intensive Farbgebung muss nicht unbedingt unangenehm sein. Im Gegenteil. Viele Bauernhäuser des Appenzell sind auffallend bunt. Es ist nicht einfach zu erklären, warum hier die oft intensiven Farbtöne zumeist eine andere Wirkung erzielen. Das Entscheidende ist vermutlich dort zu sehen, wo mit Hilfe von Farben weniger das Gebäude als dessen Strukturen betont werden. Oft sind die Außenwände in unterschiedlichsten Farben gehalten. So kann die nach Süden ausgerichtete Wand des Wirtschaftsgebäudes in einem leuchtenden Gelb gestrichen sein, während für die Stirnseite des angrenzenden Wohnhauses weiße Farbe verwendet wurde. Flächen anderer Außenwände können mit Holzbrettern, Blech, Holz- oder Eternitschindeln verkleidet sein, wodurch sich weitere Farbtöne ergeben. Oft sind horizontale und vertikale Strukturelemente wie Fenster oder Türen durch eine kontrastierende Farbgebung betont. Manche dieser bunten Gebäude lassen denn auch an Farbkompositionen denken, die wir aus der modernen Kunst kennen. Der angenehme Eindruck dieser bunten Häuser zeugt nicht allein von einem guten Farbgefühl. Mehr noch verdankt er sich einer bemerkenswerten Beiläufigkeit, mit der einmal diese Wand erneuert, vielleicht erst Jahre später eine andere gestrichen wird. Einer Sage nach sollen sich die Bauernhäuser des Appenzell auch einer Beiläufigkeit verdanken, nämlich dem Stolpern eines Riesen, der in seiner Unachtsamkeit all die Häuser in die Hügel gestreut hat.

|

Der bäuerliche Sinn für das Schöne findet seine beste Ausprägung in Aussparungen, zumeist funktionalen Weglassungen. Ein ornamentaler Ausschnitt, ähnlich einem Scherenschnitt, der gleichermaßen der Lüftung wie dem Lichteinfall dient. Mögen die Motive auch von religiösen Symbolen über Pflanzenornamente und stilisierte Tierfiguren bis hin zu abstrakten Formen reichen, so waren sie doch innerhalb des vorgegebenen Rahmens weitgehend festgelegt. Die Funktionen solcher Aussparungen berücksichtigend, kamen nur bestimmte Stellen der Bretterverkleidung in Frage. Bei gemauerten Wirtschaftsgebäuden können die der Belüftung dienenden Auslassungen ornamenthaft als Ziegelgitter ausgeführt sein. Solche Gitterformen, die in der Steiermark, im nördlichen Slowenien, in Kärnten, Friaul, aber auch in Südtirol zu sehen sind, kennen sehr unterschiedliche Ausgestaltungen, dies trotz des Umstands, dass die verwendeten Tonziegel vieles ausschließen.

|

Anlässlich bestimmter Ereignisse wie einer Primiz oder der Einführung eines neuen Pfarrers konnte aber auch ein verschwenderischer Aufwand betrieben werden. Die Einführung eines neuen Pfarrers war eine der wenigen Möglichkeiten pompöser Entfaltung eines Dorfes. Tagelang saßen Frauen, um aus Stechlaub Girlanden zu fädeln, die dann an Torbögen, Portalen und Türen oder im Kirchenraum neben anderem Schmuck angebracht wurden. Auffallenderweise handelte es sich um kollektiv hergestellte Kunstwerke, die bereits nach Stunden, spätestens nach wenigen Tagen hinfällig waren. Da die Subsistenzwirtschaft wenig Spielraum bot, Dinge einzig der Schönheit, des Schmuckes wegen zu fertigen, sind Beispiele spannend, in denen sich in der Architektur das Funktionale zugunsten der Zierde verschiebt. Das gilt etwa für üppig gestaltete Ziergiebel. Diese setzten einen gewissen Wohlstand voraus, mehr noch, ihre Funktion bestand darin, einen Geltungsanspruch innerhalb des sozialen Gefüges zu behaupten. Zumeist fanden sich solche Giebel nur auf der der Straße zugewandten Hausseite, auf der Stirnseite eben, dort, wo das Haus sein Gesicht hat. Der Giebel war das Antlitz, mit dem das Haus auf die Straße blickte. Der Formenkanon kannte regional nur wenige Abweichungen. Differenz ließ sich einzig in der Üppigkeit der Ausgestaltung behaupten. Dabei durfte niemand seinen Giebel üppiger gestalten, als dies seinem Ansehen entsprach, der Anzahl der im Stall stehenden Kühe, der Mägde und Knechte, öffentlichen Funktionen. Ein wichtiges Regulativ, welches die heutige Architektur nicht mehr kennt. Mit der von Adolf Loos beklagten „ornament-seuche“ hatten diese Giebel nichts gemein, waren sie doch einer gemeinsamen Zeichensprache verpflichtet, einem Formenkanon, der nur wenige Abweichungen erlaubte. Und dann überzeugen sie vor allem dort, wo die Balkenkonstruktion zum formgebenden Element wird.

|

Die Abbildung zeigt einen landwirtschaftlichen Zweckbau, der zum größten Teil aus Abfallmaterial errichtet wurde. Die Säulen, auf denen die Querbalken des Pultdaches aufliegen, verdanken sich leeren Dieselfässern, die aufeinander gestapelt und mit Beton befüllt wurden. Es ist anzunehmen, dass der Beton mit herumliegendem Steinmaterial gestreckt wurde und für die nötige Armierung ganz unterschiedliche Eisenabfälle Verwendung fanden. Eine solche Art des Bauens macht nur Sinn, ist entsprechendes Material vorrätig oder fällt es während der Bauarbeiten an. Dieselfässer in solcher Anzahl fallen etwa in Schottergruben an. Vielleicht war der Bauer oder einer seiner Söhne in einem solchen Betrieb beschäftigt. In der Nähe dieses Gebäudes sah ich einen aus Seitengittern von Kartonwagen, mit denen Supermärkte beliefert werden, errichteten Zaun. Hier könnte jemand in einem Zentrallager einer Supermarktkette beschäftigt gewesen sein. Bauern hatten ein besonders Sensorium für das, was anfällt und sich an anderer Stelle wieder gebrauchen lässt. Sie verfügten auch über den nötigen Raum, um solche Materialien zu lagern. Man sieht es manchmal heute noch, aber in meiner Kindheit fanden sich auf nahezu jedem Bauernhof Stapel mit angesammelten Baumaterialien, unterschiedlichsten Ziegeln, gebrannten Rohren oder solchen aus Beton, Bretter, Balken, Bleche, unterschiedlichste Eisenmaterialien, aus Abbruchhäusern ausgebaute Fenster, später auch Abdeckplanen von LKWs und so fort.

Das abgebildete Gebäude ist in der Nähe von Innsbruck zu bewundern. Obwohl es erst vor zwei oder drei Jahrzehnten errichtet wurde, heute wäre ein solches Gebäude undenkbar. Man würde an Raumordnungsplänen scheitern, an Bauvorschriften, die vom Material bis hin zur Statik vieles vorschreiben und damit eine solche Art des Bauens ausschließen. Auch ökonomisch machte es keinen Sinn mehr. Mochten die Kosten für das verarbeitete Material auch bescheiden gewesen sein, der Zeitaufwand, der allein für das Zusammentragen all der Materialien benötigt wurde, wäre viel zu hoch. Dennoch gefällt mir dieses Gebäude, ist es doch ein schönes Beispiel für subsistenzwirtschaftliches Bauen.

Ich erinnere mich an einen alten Zimmermann, der mehrfach für meinen Vater gearbeitet hat. Frühmorgens, während er seinen Tee trank, machte er auf einem Brettchen einige Skizzen. Statt eines Planes gab es eine mündliche Absprache. Mein Vater verfügte über genügend Erfahrung, um zu wissen, wie viel Holz in welcher Stärke nötig sein würde. Er kaufte sich ein „Los“, schlägerte, ließ sich die Fichten in einem Sägewerk zu Brettern, Pfetten oder Firstbalken sägen. Den „Plan“ hatte der Zimmermann in seinem Kopf, hatte er doch zahllose ähnliche Gebäude errichtet, er musste ihn nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben des konkreten Bauprojektes bringen, etwa den Kamin an der gewünschten Stelle in die Holzkonstruktion einfügen. Mag man solches Bauen auch bewundern, spätestens in den 1960er Jahren machte es keinen Sinn mehr. Durch den radikalen Wandel der Bewirtschaftungsformen waren nun in der Landwirtschaft andere Gebäude gefordert. Zunehmend kamen industriell gefertigte Materialien zum Einsatz, betonierte Fensterstürze, Lieferbeton oder Leimbinder. Mit der Einbindung in die Geldwirtschaft hörte sich nicht zuletzt das wechselseitige Aushelfen auf.

Die bäuerliche Architektur hat ihre Begründung verloren. Landwirtschaftliche Gebäude werden heute allein schon deshalb anders errichtet, weil ihre Errichtung zumeist mit öffentlichen Förderungen einhergeht, also an zahllose Auflagen geknüpft ist, die oft wenig mit dem Zweckbau selbst zu tun haben. Es sind unterschiedlichste Experten gefordert. Pläne müssen eingereicht, bewilligte Fördermittel mit Rechnungen belegt werden. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Festzuhalten ist aber, dass mit der neuen Art des Bauens zwangsläufig ein lange tradiertes Erfahrungswissen und erstaunliche Improvisationsleistungen verloren gehen. Bauern haben umgedacht, sie haben gelernt, Bauvorhaben in Übereinstimmung mit jenen Auflagen zu bringen, die höchstmögliche Fördergelder zur Folge haben. Dabei wissen wir nur zu gut, dass so errichtete Gebäude schon nach wenigen Jahren veraltet sein können, eine Aufstallung sich als nicht mehr zeitgemäß erweist oder die vor Jahren geförderte und gelobte Hackschnitzelheizung mit neuen Fördermitteln durch Sonnenkollektoren oder eine andere Technologie ersetzt wird, und dies oft genug zu einem Zeitpunkt, an dem die eingegangenen Schulden für das Ausgemusterte noch nicht abbezahlt sind.

|

In den letzten Jahren wurden in alpinen Lagen zahllose Laufställe errichtet. Das Erscheinungsbild solcher Gebäude mag zwar variieren, in ihrer Struktur kennen sie jedoch kaum noch Unterschiede. Letztlich ist es gleichgültig, ob solche Wirtschaftsgebäude in Hang- oder Tallagen errichtet werden, haben sich doch die Bewirtschaftungsformen weitgehend von den konkreten örtlichen Bedingungen gelöst. Mit bäuerlicher Architektur haben sie trotz aller Anleihen und Zierrate nichts mehr gemein. Wenn das abgebildete Gebäude noch eine Anleihe kennt, dann die Mauer rechts im Bild, die nach entsprechender Aufschüttung dem Schutz vor Lawinen dient.

Es mangelt nicht an Architekten, die bemüht sind, das Alte und das Neue unter einen Hut zu bringen, denen jeder pseudobäuerliche Zierrat zuwider ist. Mag man solche Bemühungen auch anerkennen, so wäre zweifellos mehr gewonnen, würde man die Landwirtschaft in alpinen Lagen als Teil der Agroindustrie und des globalisierten Marktes betrachten. Es gibt jene Binnenräume nicht mehr, in denen sich Bauern einmal zu organisieren wussten. In Zeiten der Globalisierung ist es nur konsequent, wenn Bauern globalisiert einkaufen, österreichische Bauern etwa einen Melkstand eines amerikanischen Herstellers. Hinsichtlich des Melkverfahrens ist dies völlig gleichgültig. Zu Melkständen und vielem anderen (Futtermittel, Kunstdünger, Embryonen, Sperma, Aufstallungen) fügen sich Fertigteilbauten, die sich mit deutlich niedrigeren Kosten in kürzester Zeit errichten lassen, darunter Module aus einfachen Stahlfachwerkrahmen mit in der Längsrichtung angebrachten Sekundärträgern, die eine große Spannweite aufweisen und sich einfach mit Folien bespannen lassen. Spätestens hier geht es ans Eingemachte, wird an das Landschaftsbild und anderes erinnert. In der alpinen Landschaft dürften solche Fremdkörper nicht stehen. Haben sich die Menschen nicht längst auch an Silageballen gewöhnt? Während moderne Gewerbe- und Industrieanlagen durchwegs als temporäre Bauwerke verstanden werden, sollen Bauern immer noch für Jahrhunderte bauen, dabei entsprechen landwirtschaftliche Objekte nach wenigen Jahrzehnten weder den technologischen Entwicklungen noch den betriebswirtschaftlichen Anforderungen. Wir haben es mit einem sprachlichen Problem zu tun. Wir sollten nicht länger von Bauern reden, haben diese sich doch weitgehend all dessen entledigt, was das Bäuerliche einmal ausmachte.

© Bernhard Kathan, 2017