Das HIDDEN MUSEUM als Bienenhaus

eine Raum- und Klanginstallation

Anna Gerlitz | Günther Zechberger

"Während der Pfarrer predigte und ich Anna in Gedanken aufmerksam und still dasitzen sah, nahm ich Papier und Feder und schrieb meine Gefühle für sie in feurigen Worten nieder. Ich erinnerte sie an die zärtliche Begebenheit auf dem Grabe der Großmutter, nannte sie mit ihrem Namen und brachte so häufig als möglich das Du an, welches ehedem zwischen uns gebräuchlich gewesen. Ich ward ganz beglückt über diesem Schreiben, hielt manchmal inne und fuhr dann in um so schöneren Worten wieder fort. Das Beste, was in meiner zufälligen und zerstreuten Bildung angesammelt lag, befreite sich hier und vermischte sich mit der Empfindung meiner augenblicklichen Lage. Überdies wob sich eine schwermütige Stimmung durch das Ganze, und als das Blatt vollgeschrieben war, durchlas ich es mehrere Male, als ob ich damit jedes Wort der Anna ins Herz rufen könnte. Dann reizte es mich, das Blatt offen auf dem Tische liegen zu lassen und in den Garten zu gehen, damit es der Himmel oder sonst wer durch das offene Fenster lesen könne; aber nur die völlige Sicherheit, daß jetzt noch keine menschliche Seele in der Nähe sei, gab mir diese Verwegenheit, mit welcher ich zwischen den Beeten auf und nieder spazierte, nach dem Fenster hinauf schauend, hinter welchem meine schöne Liebeserklärung lag. Ich glaubte etwas Rechtes getan zu haben und fühlte mich zufrieden und befreit, verfügte mich aber bald wieder in die Stube, da ich dem Frieden doch nicht recht traute, und kam gerade dort an, als das Blatt, durch den Luftzug getragen, zum Fenster hinaussäuselte. Es setzte sich auf einem Apfelbaume nieder; ich lief wieder in den Garten; dort sah ich es sich erheben und mit einem gewaltigen Schusse auf das Bienenhaus zufliegen, wo es hinter einem vollen summenden Bienenkorbe sich festklemmte und verschwand. Ich näherte mich dem Korbe; allein die Bienen waren, in Betracht der kurzen Sommerzeit, polizeilich von der Sonntagsfeier dispensiert, ihre Arbeit als Notwerk erklärt; es summte und kreuzte sich vor dem Hause, daß an kein Durchkommen zu denken war. Unschlüssig und ängstlich blieb ich stehen; doch ein empfindlicher Stich auf die Wange bedeutete mir, daß meine Liebeserklärung für einmal der bewaffneten Obhut dieses Bienenstaates anheimgegeben sei. Für einige Monate lag sie allerdings sicher hinter dem Korbe; wenn aber der Honig ausgenommen wurde, so kam sicher auch mein Blatt zutage, und was dann? Indessen betrachtete ich diesen Vorfall als eine höhere Fügung und war halb und halb froh, meine Erklärung aus dem Bereiche meines Willens einer allfälligen Entdeckung ausgesetzt zu wissen. Meine gestochene Wange reibend, verließ ich endlich die Bienen, nicht ohne genau nachzusehen, ob nirgends ein Zipfelchen des weißen Blattes hervorgucke. Der Gesang in der Kirche ertönte wieder, die Glocken läuteten, und die Gesellschaft kam in einzelnen Gruppen zerstreut nach Hause. Ich stand wieder oben am Fenster und sah Annas Gestalt durch das Grüne allmählich herannahen. Ihren weißen Hut abnehmend, stand sie vor dem Bienenhause einige Zeit still und schien die fleißigen Tierchen mit Wohlgefallen zu betrachten; mit noch größerem Wohlgefallen betrachtete ich jedoch sie, welche so ruhig vor meinem verborgenen Geheimnisse stand, und ich bildete mir ein, daß die Ahnung desselben sie an der blühenden und lieblichen Stelle festhalte."

Heinrich liebt Anna, schreibt einen schwärmerischen Brief, der Wind trägt ihn aus der Stube fort, in den Apfelbaum, dann zu den Bienenkörben, dorthin, wo es die Vernunft verbietet, diesen zurückzuholen. Später taucht der Brief wieder auf: "Margot zog nun ein zusammengelegtes Blatt aus dem Busen, entfaltete es und beauftragte Lisette, es laut und feierlich vorzulegen. Ich war sehr begierig, was es sein möchte; Anna wußte ebenfalls nicht, was das bedeute und sah ein wenig auf; nach den ersten Worten aber erkannte ich, daß es meine Liebeserklärung aus dem Bienenhause war." Heinrich verleugnet seine Empfindungen: "Teufel! Das kommt mir ganz bekannt vor, zeigt einmal her! - [...] Die ganze Geschichte steht in dem alten vergoldeten Schäferroman, der im Dachstübchen liegt bei den alten Degen und Folianten; ich habe damals statt des Namens Melinde den Namen Anna hingesetzt zum Spaße. Hole einmal das Buch herunter, kleine Caton! Ich will euch die Stelle französisch vorlesen."

Das Bienenhaus findet sich auch bei der jugendlichen Briefschreiberin in Bettine von Arnims Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1835). "Ach Goethe, ich habe Deine Brief so lieb, ich habe sie eingehüllt in ein seidnes Tuch mit bunten Blumen und goldnem Zierrat gestickt." Aber wo die Briefe hinlegen, dass sie nicht in fremde Hände kommen? Bettine versteckt sie unter dem Beichtstuhl der Kapelle auf dem Rochusberg. Da hat sie eine kleine Höhle gegraben, diese mit Muscheln vom Rhein und Kieselsteinen aus den Bergen geschmückt. Eine Distel setzt sie davor, um das Geheimnis zu schützen: "welcher Schlag hätte mich getroffen, hätte ich sie nicht wiedergefunden, mir steht das Herz still." - Und oben auf dem Beichtstuhl ein Brett, darauf ein viereckiger Bienenkorb. Während Heinrichs Brief in falsche Hände gelangt, wieder auftaucht, als er ihn längst vergessen glaubt, vertraut Bettine die Briefe nicht allein dem Beichtstuhl, sondern auch den Bienen an. Sie sammelt Briefe wie Bienen Nektar, und wie die Biene Honig sammle aus frischen Blüten, so sauge ihr Blick aus allem die Liebe und trage sie heim und bewahre sie in ihrem Herzen wie die Biene den Honig in der Zelle. Die Biene als Mittlerin zwischen dem Nahen und Fernen. Bettine weiß den fern, dem sie ihre Briefe schreibt, von dem sie Antwort erhält: "da saß ich und sah die Bienen von ihren Streifzügen heimkehren, ich sah, wie sie sich im Blütenstaub wälzten und wie sie weiter und weiter flogen in die ungemessene Ferne, wie sie im blauen sonnendurchglänzten Äther verschwebten, und da ging mir mitten in diesen Anwandlungen von Melancholie auch die Ahnung von ungemessenem Glück auf."

Wenn auch auf andere Weise, so ist auch sie dabei, ihre Unschuld zu verlieren: "Da war eine Nonne, die hieß man Mere celatrice, die hatte mich an sich gewöhnt, daß ich ihr alle Geschäfte besorgen half. Hatten wir den Wein im Keller gepflegt, so sahen wir nach den Bienen; denn sie war Bienenmutter, und das war ein ganz bedeutendes Amt. Im Winter wurden sie von ihr gefüttert, die Bienen saugten aus ihrer Hand süßes Bier. Im Sommer hingen sie sich an ihren Schleier, wenn sie im Garten ging, und sie behauptete, von ihnen gekannt und geliebt zu sein. Damals hatte ich große Neigung zu diesen Tierchen. Die Mere celatrice sagte, vor allem müsse man die Furcht überwinden, und wenn eine stechen wolle, so müsse man nicht zucken, dann würden sie nie stark stechen. Das hat mich große Überwindung gekostet, nachdem ich den festen Vorsatz gefaßt hatte, mitten unter den schwärmenden Bienen ruhig zu sein, befiel mich die Furcht, ich lief, und der ganze Schwarm mir nach. Endlich hab' ich's doch gelernt, es hat mir tausend Freude gemacht, oft hab' ich ihnen einen Besuch gemacht und einen duftenden Strauß hingehalten, auf den sie sich setzten. Den kleinen Bienengarten hab' ich gepflegt, und die gewürzigen dunklen Nelken besonders hab' ich hineingepflanzt. Die alte Nonne tat mir auch den Gefallen, zu behaupten, daß man alle Blumen, die ich gepflanzt hatte, aus dem Honig herausschmecke. So lehrte sie mich auch, daß, wenn die Bienen erstarrt waren, sie wieder beleben. Sie rieb sich die Hand mit Nesseln und mit einem duftenden Kräutchen, welches man Katzenstieg nennt, machte den großen Schieber des Bienenhauses auf und steckte die Hand hinein. Da setzten sie sich alle auf die Hand und wärmten sich, das hab' ich oft auch mitgemacht; da steckte die kleine Hand und die große Hand im Bienenkorb. Jetzt wollt' ich's auch probieren, aber ich hatte nicht mehr das Herz; siehst Du, so verliert man seine Unschuld und die hohen Gaben, die man durch sie hat."

Weder Kellers Heinrich, noch Bettine von Arnims Briefeschreiberin beschäftigen sich wirklich mit Bienen. Sie legen ihr Ohr nicht an den Stock, um den Lebensgeräuschen im Inneren zu lauschen. Legt man das Ohr an das Holz, so ist zu hören, dass selbst das kleinste Klopfgeräusch im Inneren eine große Beunruhigung auslöst, die dann allerdings, folgen keine weiteren Reize, rasch abebbt.

Erzähltechnisch bedient sich Keller der Bienenkörbe, um den Brief an späterer und anderer Stelle wieder auftauchen zu lassen. Günther Zechbergers Klanginstallation kennt eine ähnliche Verschiebung. Zu hören sind Geräusche aus dem Inneren eines Bienenstocks. Das Material wurde an Ort und Stelle im Spätherbst wie im Winter gesammelt, Geräusche von Flügeln, die an Waben und an die Abdeckfolie schlagen, feinste Vibrationen und Aufregungen. Artikulationen während der Ruhephase, einer Zeit also, in der alle Bewegungen auf ein Minimum reduziert sind. Belüftung, Wärmeregulation, geringstmögliche Nahrungsaufnahme. Nun sind diese Geräusche zu einem Zeitpunkt zu hören, an dem Bienen höchst aktiv sind. Mit Ausnahme der Königin ist keine der Artikulantinnen mehr am Leben. Inneres ist nach außen gekehrt. In einem exakten Oktogon, welches ausgehend von den beiden Ecken der rückwärtig gelegenen Wand des Innenraumes den vor dem Fenster gelegenen Museumsgarten umschließt, baut sich mit Hilfe von Lautsprechern ein Klangraum auf, der dem Zuhörer das Gefühl gibt, sich selbst im Inneren eines Bienenstockes zu befinden. Die räumliche Ausdehnung entspricht der Verstärkung des kompositorisch bearbeiteten Geräuschmaterials. Verständlicherweise ist die Intensität der Hörerfahrung während der Nacht stärker als während des Tages. Tagsüber hängt sie aber auch davon ab, ob sie vor Sonnenaufgang, in der brütenden Mittagshitze oder dann etwa gehört wird, wenn das Gelände in tiefen Nebel getaucht ist.

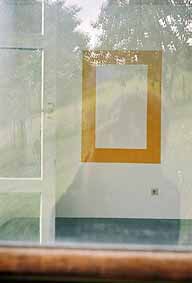

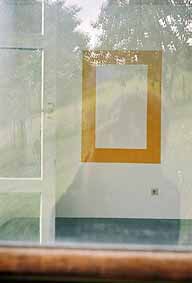

Anna Gerlitz arbeitet auf der räumlich-visuellen Ebene mit entsprechenden Umstülpungen. Ihr Konzept sah vor, alle nach außen weisenden Flächen, also Fenster und Türen des Ausstellungsraumes in reduzierter Form auf der jeweils gegenüberliegenden Wandfläche zu spiegeln, die Rahmen im Gelbton des Bienenkotes, die Flächen violett. Die Umsetzung dieses Konzeptes bildete allerdings nur den Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Nach tagelanger Reduzierung bleiben einzig mit einem Bleistift gezogene Linien, die ein zufälliger Besucher nur noch schwer wahrzunehmen vermag. Räumlich überlagern sich die beiden Arbeiten zwar, in ihrer Präsenz wirken sie jedoch gegenläufig. Eine Klanginstallation, deren Geräusche noch in einem großen Umkreis zu hören sind, behauptet sich anders als eine Arbeit, die sich auf wenige Quadratmeter beschränkt, mehr noch, die bis zur Grenze des Wahrnehmbaren reduziert wird. Erstaunlicher Weise kann Letzteres, wie die Arbeit von Anna Gerlitz zeigt, eine starke Präsenz zur Folge haben.

Die Farbe des Kotes hat im Bienenleben keine Bedeutung. Einfachste, großzügige Darmentleerung. Gelbe Punkte, beachtliche Spritzer. Das Überleben eines Bienenvolkes verdankt sich dem Informationsaustausch bezüglich möglicher Futterquellen wie dem Energieaufwand ihrer Ausbeutung. Mit Hilfe des Rundtanzes und Schwänzeltanzes geben Bienen Informationen zu Trachtquelle und Entfernung weiter. Da es in einem Bienenstock finster ist, muss die Informationsweitergabe an andere Sinne als das Auge gebunden sein. Nicht visuelle, sondern akustische Signale sind zu beachten. Die von der Tänzerin erzeugten Luftströmungen können von anderen Bienen mit Hilfe des Johnstonschen Organs wahrgenommen werden. Schall- und Vibrationssignale. Eine Biene, die den Tanz einer Nestgenossin verfolgt, presst sich gelegentlich gegen die Wabe und erzeugt, ebenfalls mit den Flugmuskeln, ein kurzes Piepen, worauf die Tänzerin ihren Tanz unterbricht und Futterproben an die umstehenden Bienen abgibt. Kleinste Vibrationen der Waben werden sowohl von der Königin wie von den Arbeiterinnen erzeugt. Das Hörvermögen der Bienen ist auf Frequenzen bis 500 Hz beschränkt. Fächeln, pulsierende Laute. Ausstoß von Luft aus den Tracheenöffnungen und/oder die Tätigkeit der indirekten Flugmuskeln. Die Bienen nehmen Geräusche über Luftschwingungen, aber auch als Vibrationen der Unterlage auf.

Bienen lassen vielfältigste metaphorische Besetzungen zu, angefangen von ihrem sprichwörtlichen Fleiß bis hin zu idealstaatlichen Ordnungen. Sie können gleichermaßen Jungfräulichkeit wie auch das Begehren bezeichnen, ausgehend von der antiken Vorstellung, sie würden nicht gezeugt, sondern wüchsen aus Blütenstaub heran (oder aus dem Aas des Stieres). Nicht zufällig wird Heinrich beim Versuch, den verlorenen Brief zurückzuholen, von einer Biene gestochen. Sowohl Anna Gerlitz wie auch Günther Zechberger haben in ihrer Umsetzung solche Bedeutungsaufladungen konsequent vermieden. Es geht nicht um Bedeutungen, sondern um die konkrete sinnliche Erfahrung möglicher Rezipienten.

Oft genug wurden und werden Bienen zitiert, wenn es um das Verhältnis des Einzelnen zum Gesamten geht. Der Vergleich hinkt bereits dort, wo einzelne Bienen keine Individuen oder Subjekte sein können. Das eigentliche Lebewesen ist das Volk, von Imkern auch "Bien" genannt. Bienen kennen letztlich keine Zusammenarbeit. Sie fügen sich exakt in genetisch festgelegte Vorgaben. Sie reinigen Wabenzellen, bilden Wachs, um neue Zellen zu formen, sind für die Brutpflege zuständig, werden Sammlerinnen. Ein Bienenleben ist kurz. Vom Winter abgesehen sind all ihre Tätigkeiten mit wenigen Tagen bemessen. Der Informationsaustausch, mag er noch so komplex sein, gilt einzig jenen Vorgaben, die das Überleben eines Volkes sichern, bestenfalls Ableger zur Folge haben. Von den sechseckigen Wabenzellen über die Wärmeregulierung bis hin zum Sammeln der erforderlichen Nahrung ist jede Bewegung einem ökonomischen Ideal verpflichtet. Das Bienenleben endet in der Regel nicht im Stock, wäre doch auch damit ein unnötiger Energieaufwand verbunden. Im Gegensatz zu Bienen müssen sich Menschen in energieraubender Weise um Abstimmung bemühen. Ihre Signale sind widersprüchlich, mehrdeutig. Intentionen und Motive können verschwiegen sein. Die Probleme beginnen bereits bei widersprüchlichen Arbeitsvorstellungen und Zielsetzungen.

Briefe als Irrläufer. Dagegen Verständigung, an einem Tisch sitzend. Es geht um Bienen, ihre Geräusche, den Aufbau des Stockes. Der Stock ist gegenständlich vorhanden, man kann den Deckel abnehmen und hineinblicken. Jemand spricht über das Johnstonsche Organ, ein anderer liest einige Zeilen aus Kellers Der grüne Heinrich: "Während der Pfarrer predigte und ich Anna in Gedanken aufmerksam und still dasitzen sah, nahm ich Papier und Feder und schrieb meine Gefühle für sie in feurigen Worten nieder. Ich erinnerte sie an die zärtliche Begebenheit auf dem Grabe der Großmutter, nannte sie mit ihrem Namen und brachte so häufig als möglich das Du an, welches ehedem zwischen uns gebräuchlich gewesen. Ich ward ganz beglückt über diesem Schreiben ......"

Dank an:

Josef Beiser, Rankweil: Bienenbetreuung | Jürgen Engel, Bremen: Ideenküche | Alois Kathan, Fraxern: Schlosserarbeiten | Ruth Kathan, Innsbruck: Rahmenbewirtschaftung | Hans Soukup, Innsbruck: Technik, Materialsupport | Prof. Dr. Hermann Stever, Landau: Literaturhinweise

"Während der Pfarrer predigte und ich Anna in Gedanken aufmerksam und still dasitzen sah, nahm ich Papier und Feder und schrieb meine Gefühle für sie in feurigen Worten nieder. Ich erinnerte sie an die zärtliche Begebenheit auf dem Grabe der Großmutter, nannte sie mit ihrem Namen und brachte so häufig als möglich das Du an, welches ehedem zwischen uns gebräuchlich gewesen. Ich ward ganz beglückt über diesem Schreiben, hielt manchmal inne und fuhr dann in um so schöneren Worten wieder fort. Das Beste, was in meiner zufälligen und zerstreuten Bildung angesammelt lag, befreite sich hier und vermischte sich mit der Empfindung meiner augenblicklichen Lage. Überdies wob sich eine schwermütige Stimmung durch das Ganze, und als das Blatt vollgeschrieben war, durchlas ich es mehrere Male, als ob ich damit jedes Wort der Anna ins Herz rufen könnte. Dann reizte es mich, das Blatt offen auf dem Tische liegen zu lassen und in den Garten zu gehen, damit es der Himmel oder sonst wer durch das offene Fenster lesen könne; aber nur die völlige Sicherheit, daß jetzt noch keine menschliche Seele in der Nähe sei, gab mir diese Verwegenheit, mit welcher ich zwischen den Beeten auf und nieder spazierte, nach dem Fenster hinauf schauend, hinter welchem meine schöne Liebeserklärung lag. Ich glaubte etwas Rechtes getan zu haben und fühlte mich zufrieden und befreit, verfügte mich aber bald wieder in die Stube, da ich dem Frieden doch nicht recht traute, und kam gerade dort an, als das Blatt, durch den Luftzug getragen, zum Fenster hinaussäuselte. Es setzte sich auf einem Apfelbaume nieder; ich lief wieder in den Garten; dort sah ich es sich erheben und mit einem gewaltigen Schusse auf das Bienenhaus zufliegen, wo es hinter einem vollen summenden Bienenkorbe sich festklemmte und verschwand. Ich näherte mich dem Korbe; allein die Bienen waren, in Betracht der kurzen Sommerzeit, polizeilich von der Sonntagsfeier dispensiert, ihre Arbeit als Notwerk erklärt; es summte und kreuzte sich vor dem Hause, daß an kein Durchkommen zu denken war. Unschlüssig und ängstlich blieb ich stehen; doch ein empfindlicher Stich auf die Wange bedeutete mir, daß meine Liebeserklärung für einmal der bewaffneten Obhut dieses Bienenstaates anheimgegeben sei. Für einige Monate lag sie allerdings sicher hinter dem Korbe; wenn aber der Honig ausgenommen wurde, so kam sicher auch mein Blatt zutage, und was dann? Indessen betrachtete ich diesen Vorfall als eine höhere Fügung und war halb und halb froh, meine Erklärung aus dem Bereiche meines Willens einer allfälligen Entdeckung ausgesetzt zu wissen. Meine gestochene Wange reibend, verließ ich endlich die Bienen, nicht ohne genau nachzusehen, ob nirgends ein Zipfelchen des weißen Blattes hervorgucke. Der Gesang in der Kirche ertönte wieder, die Glocken läuteten, und die Gesellschaft kam in einzelnen Gruppen zerstreut nach Hause. Ich stand wieder oben am Fenster und sah Annas Gestalt durch das Grüne allmählich herannahen. Ihren weißen Hut abnehmend, stand sie vor dem Bienenhause einige Zeit still und schien die fleißigen Tierchen mit Wohlgefallen zu betrachten; mit noch größerem Wohlgefallen betrachtete ich jedoch sie, welche so ruhig vor meinem verborgenen Geheimnisse stand, und ich bildete mir ein, daß die Ahnung desselben sie an der blühenden und lieblichen Stelle festhalte."

Gottfried Keller, Der grüne Heinrich (1879/80)

Heinrich liebt Anna, schreibt einen schwärmerischen Brief, der Wind trägt ihn aus der Stube fort, in den Apfelbaum, dann zu den Bienenkörben, dorthin, wo es die Vernunft verbietet, diesen zurückzuholen. Später taucht der Brief wieder auf: "Margot zog nun ein zusammengelegtes Blatt aus dem Busen, entfaltete es und beauftragte Lisette, es laut und feierlich vorzulegen. Ich war sehr begierig, was es sein möchte; Anna wußte ebenfalls nicht, was das bedeute und sah ein wenig auf; nach den ersten Worten aber erkannte ich, daß es meine Liebeserklärung aus dem Bienenhause war." Heinrich verleugnet seine Empfindungen: "Teufel! Das kommt mir ganz bekannt vor, zeigt einmal her! - [...] Die ganze Geschichte steht in dem alten vergoldeten Schäferroman, der im Dachstübchen liegt bei den alten Degen und Folianten; ich habe damals statt des Namens Melinde den Namen Anna hingesetzt zum Spaße. Hole einmal das Buch herunter, kleine Caton! Ich will euch die Stelle französisch vorlesen."

Das Bienenhaus findet sich auch bei der jugendlichen Briefschreiberin in Bettine von Arnims Goethes Briefwechsel mit einem Kinde (1835). "Ach Goethe, ich habe Deine Brief so lieb, ich habe sie eingehüllt in ein seidnes Tuch mit bunten Blumen und goldnem Zierrat gestickt." Aber wo die Briefe hinlegen, dass sie nicht in fremde Hände kommen? Bettine versteckt sie unter dem Beichtstuhl der Kapelle auf dem Rochusberg. Da hat sie eine kleine Höhle gegraben, diese mit Muscheln vom Rhein und Kieselsteinen aus den Bergen geschmückt. Eine Distel setzt sie davor, um das Geheimnis zu schützen: "welcher Schlag hätte mich getroffen, hätte ich sie nicht wiedergefunden, mir steht das Herz still." - Und oben auf dem Beichtstuhl ein Brett, darauf ein viereckiger Bienenkorb. Während Heinrichs Brief in falsche Hände gelangt, wieder auftaucht, als er ihn längst vergessen glaubt, vertraut Bettine die Briefe nicht allein dem Beichtstuhl, sondern auch den Bienen an. Sie sammelt Briefe wie Bienen Nektar, und wie die Biene Honig sammle aus frischen Blüten, so sauge ihr Blick aus allem die Liebe und trage sie heim und bewahre sie in ihrem Herzen wie die Biene den Honig in der Zelle. Die Biene als Mittlerin zwischen dem Nahen und Fernen. Bettine weiß den fern, dem sie ihre Briefe schreibt, von dem sie Antwort erhält: "da saß ich und sah die Bienen von ihren Streifzügen heimkehren, ich sah, wie sie sich im Blütenstaub wälzten und wie sie weiter und weiter flogen in die ungemessene Ferne, wie sie im blauen sonnendurchglänzten Äther verschwebten, und da ging mir mitten in diesen Anwandlungen von Melancholie auch die Ahnung von ungemessenem Glück auf."

Wenn auch auf andere Weise, so ist auch sie dabei, ihre Unschuld zu verlieren: "Da war eine Nonne, die hieß man Mere celatrice, die hatte mich an sich gewöhnt, daß ich ihr alle Geschäfte besorgen half. Hatten wir den Wein im Keller gepflegt, so sahen wir nach den Bienen; denn sie war Bienenmutter, und das war ein ganz bedeutendes Amt. Im Winter wurden sie von ihr gefüttert, die Bienen saugten aus ihrer Hand süßes Bier. Im Sommer hingen sie sich an ihren Schleier, wenn sie im Garten ging, und sie behauptete, von ihnen gekannt und geliebt zu sein. Damals hatte ich große Neigung zu diesen Tierchen. Die Mere celatrice sagte, vor allem müsse man die Furcht überwinden, und wenn eine stechen wolle, so müsse man nicht zucken, dann würden sie nie stark stechen. Das hat mich große Überwindung gekostet, nachdem ich den festen Vorsatz gefaßt hatte, mitten unter den schwärmenden Bienen ruhig zu sein, befiel mich die Furcht, ich lief, und der ganze Schwarm mir nach. Endlich hab' ich's doch gelernt, es hat mir tausend Freude gemacht, oft hab' ich ihnen einen Besuch gemacht und einen duftenden Strauß hingehalten, auf den sie sich setzten. Den kleinen Bienengarten hab' ich gepflegt, und die gewürzigen dunklen Nelken besonders hab' ich hineingepflanzt. Die alte Nonne tat mir auch den Gefallen, zu behaupten, daß man alle Blumen, die ich gepflanzt hatte, aus dem Honig herausschmecke. So lehrte sie mich auch, daß, wenn die Bienen erstarrt waren, sie wieder beleben. Sie rieb sich die Hand mit Nesseln und mit einem duftenden Kräutchen, welches man Katzenstieg nennt, machte den großen Schieber des Bienenhauses auf und steckte die Hand hinein. Da setzten sie sich alle auf die Hand und wärmten sich, das hab' ich oft auch mitgemacht; da steckte die kleine Hand und die große Hand im Bienenkorb. Jetzt wollt' ich's auch probieren, aber ich hatte nicht mehr das Herz; siehst Du, so verliert man seine Unschuld und die hohen Gaben, die man durch sie hat."

Weder Kellers Heinrich, noch Bettine von Arnims Briefeschreiberin beschäftigen sich wirklich mit Bienen. Sie legen ihr Ohr nicht an den Stock, um den Lebensgeräuschen im Inneren zu lauschen. Legt man das Ohr an das Holz, so ist zu hören, dass selbst das kleinste Klopfgeräusch im Inneren eine große Beunruhigung auslöst, die dann allerdings, folgen keine weiteren Reize, rasch abebbt.

Erzähltechnisch bedient sich Keller der Bienenkörbe, um den Brief an späterer und anderer Stelle wieder auftauchen zu lassen. Günther Zechbergers Klanginstallation kennt eine ähnliche Verschiebung. Zu hören sind Geräusche aus dem Inneren eines Bienenstocks. Das Material wurde an Ort und Stelle im Spätherbst wie im Winter gesammelt, Geräusche von Flügeln, die an Waben und an die Abdeckfolie schlagen, feinste Vibrationen und Aufregungen. Artikulationen während der Ruhephase, einer Zeit also, in der alle Bewegungen auf ein Minimum reduziert sind. Belüftung, Wärmeregulation, geringstmögliche Nahrungsaufnahme. Nun sind diese Geräusche zu einem Zeitpunkt zu hören, an dem Bienen höchst aktiv sind. Mit Ausnahme der Königin ist keine der Artikulantinnen mehr am Leben. Inneres ist nach außen gekehrt. In einem exakten Oktogon, welches ausgehend von den beiden Ecken der rückwärtig gelegenen Wand des Innenraumes den vor dem Fenster gelegenen Museumsgarten umschließt, baut sich mit Hilfe von Lautsprechern ein Klangraum auf, der dem Zuhörer das Gefühl gibt, sich selbst im Inneren eines Bienenstockes zu befinden. Die räumliche Ausdehnung entspricht der Verstärkung des kompositorisch bearbeiteten Geräuschmaterials. Verständlicherweise ist die Intensität der Hörerfahrung während der Nacht stärker als während des Tages. Tagsüber hängt sie aber auch davon ab, ob sie vor Sonnenaufgang, in der brütenden Mittagshitze oder dann etwa gehört wird, wenn das Gelände in tiefen Nebel getaucht ist.

Anna Gerlitz arbeitet auf der räumlich-visuellen Ebene mit entsprechenden Umstülpungen. Ihr Konzept sah vor, alle nach außen weisenden Flächen, also Fenster und Türen des Ausstellungsraumes in reduzierter Form auf der jeweils gegenüberliegenden Wandfläche zu spiegeln, die Rahmen im Gelbton des Bienenkotes, die Flächen violett. Die Umsetzung dieses Konzeptes bildete allerdings nur den Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Nach tagelanger Reduzierung bleiben einzig mit einem Bleistift gezogene Linien, die ein zufälliger Besucher nur noch schwer wahrzunehmen vermag. Räumlich überlagern sich die beiden Arbeiten zwar, in ihrer Präsenz wirken sie jedoch gegenläufig. Eine Klanginstallation, deren Geräusche noch in einem großen Umkreis zu hören sind, behauptet sich anders als eine Arbeit, die sich auf wenige Quadratmeter beschränkt, mehr noch, die bis zur Grenze des Wahrnehmbaren reduziert wird. Erstaunlicher Weise kann Letzteres, wie die Arbeit von Anna Gerlitz zeigt, eine starke Präsenz zur Folge haben.

Die Farbe des Kotes hat im Bienenleben keine Bedeutung. Einfachste, großzügige Darmentleerung. Gelbe Punkte, beachtliche Spritzer. Das Überleben eines Bienenvolkes verdankt sich dem Informationsaustausch bezüglich möglicher Futterquellen wie dem Energieaufwand ihrer Ausbeutung. Mit Hilfe des Rundtanzes und Schwänzeltanzes geben Bienen Informationen zu Trachtquelle und Entfernung weiter. Da es in einem Bienenstock finster ist, muss die Informationsweitergabe an andere Sinne als das Auge gebunden sein. Nicht visuelle, sondern akustische Signale sind zu beachten. Die von der Tänzerin erzeugten Luftströmungen können von anderen Bienen mit Hilfe des Johnstonschen Organs wahrgenommen werden. Schall- und Vibrationssignale. Eine Biene, die den Tanz einer Nestgenossin verfolgt, presst sich gelegentlich gegen die Wabe und erzeugt, ebenfalls mit den Flugmuskeln, ein kurzes Piepen, worauf die Tänzerin ihren Tanz unterbricht und Futterproben an die umstehenden Bienen abgibt. Kleinste Vibrationen der Waben werden sowohl von der Königin wie von den Arbeiterinnen erzeugt. Das Hörvermögen der Bienen ist auf Frequenzen bis 500 Hz beschränkt. Fächeln, pulsierende Laute. Ausstoß von Luft aus den Tracheenöffnungen und/oder die Tätigkeit der indirekten Flugmuskeln. Die Bienen nehmen Geräusche über Luftschwingungen, aber auch als Vibrationen der Unterlage auf.

Bienen lassen vielfältigste metaphorische Besetzungen zu, angefangen von ihrem sprichwörtlichen Fleiß bis hin zu idealstaatlichen Ordnungen. Sie können gleichermaßen Jungfräulichkeit wie auch das Begehren bezeichnen, ausgehend von der antiken Vorstellung, sie würden nicht gezeugt, sondern wüchsen aus Blütenstaub heran (oder aus dem Aas des Stieres). Nicht zufällig wird Heinrich beim Versuch, den verlorenen Brief zurückzuholen, von einer Biene gestochen. Sowohl Anna Gerlitz wie auch Günther Zechberger haben in ihrer Umsetzung solche Bedeutungsaufladungen konsequent vermieden. Es geht nicht um Bedeutungen, sondern um die konkrete sinnliche Erfahrung möglicher Rezipienten.

Oft genug wurden und werden Bienen zitiert, wenn es um das Verhältnis des Einzelnen zum Gesamten geht. Der Vergleich hinkt bereits dort, wo einzelne Bienen keine Individuen oder Subjekte sein können. Das eigentliche Lebewesen ist das Volk, von Imkern auch "Bien" genannt. Bienen kennen letztlich keine Zusammenarbeit. Sie fügen sich exakt in genetisch festgelegte Vorgaben. Sie reinigen Wabenzellen, bilden Wachs, um neue Zellen zu formen, sind für die Brutpflege zuständig, werden Sammlerinnen. Ein Bienenleben ist kurz. Vom Winter abgesehen sind all ihre Tätigkeiten mit wenigen Tagen bemessen. Der Informationsaustausch, mag er noch so komplex sein, gilt einzig jenen Vorgaben, die das Überleben eines Volkes sichern, bestenfalls Ableger zur Folge haben. Von den sechseckigen Wabenzellen über die Wärmeregulierung bis hin zum Sammeln der erforderlichen Nahrung ist jede Bewegung einem ökonomischen Ideal verpflichtet. Das Bienenleben endet in der Regel nicht im Stock, wäre doch auch damit ein unnötiger Energieaufwand verbunden. Im Gegensatz zu Bienen müssen sich Menschen in energieraubender Weise um Abstimmung bemühen. Ihre Signale sind widersprüchlich, mehrdeutig. Intentionen und Motive können verschwiegen sein. Die Probleme beginnen bereits bei widersprüchlichen Arbeitsvorstellungen und Zielsetzungen.

Briefe als Irrläufer. Dagegen Verständigung, an einem Tisch sitzend. Es geht um Bienen, ihre Geräusche, den Aufbau des Stockes. Der Stock ist gegenständlich vorhanden, man kann den Deckel abnehmen und hineinblicken. Jemand spricht über das Johnstonsche Organ, ein anderer liest einige Zeilen aus Kellers Der grüne Heinrich: "Während der Pfarrer predigte und ich Anna in Gedanken aufmerksam und still dasitzen sah, nahm ich Papier und Feder und schrieb meine Gefühle für sie in feurigen Worten nieder. Ich erinnerte sie an die zärtliche Begebenheit auf dem Grabe der Großmutter, nannte sie mit ihrem Namen und brachte so häufig als möglich das Du an, welches ehedem zwischen uns gebräuchlich gewesen. Ich ward ganz beglückt über diesem Schreiben ......"

Bernhard Kathan

4 - 7 - 2004

4 - 7 - 2004

Dank an:

Josef Beiser, Rankweil: Bienenbetreuung | Jürgen Engel, Bremen: Ideenküche | Alois Kathan, Fraxern: Schlosserarbeiten | Ruth Kathan, Innsbruck: Rahmenbewirtschaftung | Hans Soukup, Innsbruck: Technik, Materialsupport | Prof. Dr. Hermann Stever, Landau: Literaturhinweise