Einladung zum Lesen

|

Die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist

verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten, die verschiedenen

bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu benutzen genötigt ist, in sich dem

Geist zwar nahe und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten,

ohne daß sie ihn berührten. Der Geist soll hinsichtlich aller besonderen und

schon ausgeformten Gedanken einem Menschen auf einem Berge gleichen, der vor

sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, doch ohne hinzublicken, viele

Wälder und Ebenen bemerkt. Und vor allem soll der Geist leer sein, wartend,

nichts suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn eingehen wird, in

seiner nackten Wahrheit aufzunehmen.

Simone Weil

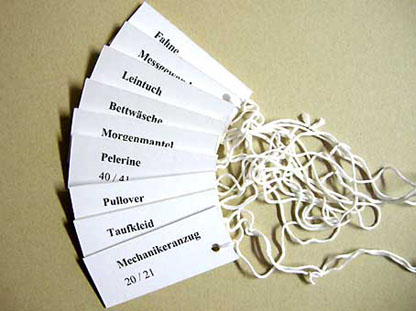

Klar war, dass es wenig Sinn macht, Simone Weil zu inszenieren, dass es

keinen Sinn macht, etwa einen historischen Fallschirm aus Armeebeständen zu

zeigen, mit dem sie abspringen hätte können. Wir fragten uns vielmehr, ob

und wie es möglich ist, Besucher zu aktivem Tun, vor allem zum Lesen

anzuregen. Nicht unwesentlich war die Frage, wie weit man in die Abstraktion

gehen kann, um Rezipienten noch zu erreichen. Objekte im eigenlichen Sinn

wurden ja nicht gezeigt, sondern nur Stoffe, Texturen als Ausschnitte. Das

formal strenge Arbeiten mit Gewebeausschnitten wirkte erst einmal

überraschend, irritierend. Abgesehen von einem kleinen Bücherregal mit den

wichtigsten Werken der Simone Weil deutete nichts auf die Autorin.

Dank der Verwendung von Kartonhülsen (R = 36cm) hatten die Besucher die Möglichkeit, die einzelnen Objekte neu zu gruppieren, wodurch sich ganz überraschende Sinnzusammenhänge ergaben. Eine Abfolge war nicht vorgegeben. Die Besucher wurden eingeladen, ausgehend von einem bestimmten Gewebe die zugeordnete biographische Notiz wie das entsprechende Originalzitat zu lesen. Manche trafen ihre Auswahl anhand taktiler Empfindungen (es gab kein Berührungsverbot).

Wir haben gelernt, dass Kunst zum Betrachten da ist, nicht berührt werden darf. Texte in Museen nehmen wir vor allem als Orientierungshinweise wahr, die uns oft genug helfen, uns über unsere Unsicherheit oder unsere Unwissenheit hinwegzuschwindeln. Hier war all das auf den Kopf gestellt. Es sollte gelesen werden. Die Texte verstanden wir nicht als untergeordnetes Beiwerk. Dagegen kam den gezeigten Objekten einzig eine Verweisfunktion zu, die eine Brücke zu Leben und Werk der Simone Weil bilden sollten. Objekte im eigentlichen Sinn (Tischlampe, Sommerhut, Notizheft, Brille etc.) stünden einer solchen Einladung entgegen, nicht zuletzt deshalb, weil damit mögliche Deutungen bereits vorweggenommen wären. Eine Brille wiese bereits auf Simone Weils Kurzsichtigkeit. Als Kurator würde man nur zu schnell der Versuchung verfallen, etwa die Brille mit dem Spanischen Bürgerkrieg in Verbindung zu bringen, mit der von Simone Weil selbst gestellten und mit ihrer Kurzsichtigkeit beantworteten Frage, ob sie denn auf einen Menschen zielen oder schießen hätte können. Objekte in Literaturmuseen sagen oft herzlich wenig. Oft genug werden sie nur deshalb gezeigt, weil sie verfügbar sind. Deshalb war es ein Glück, nicht einmal über ein Taschentuch der Simone Weil zu verfügen, nicht einmal das nötige Geld zu haben, um sich vergleichbare Objekte zu kaufen oder von Museen auszuleihen. Wir gingen also nicht von Objekten, sondern von ihren Texten aus. Das hat dem Projekt gut getan.

Dachte ich ursprünglich an eine betreute Ausstellung, also an Auskunftspersonen oder diskrete Gesprächspartner, so denke ich nun eher an Erfahrungsräume, die möglichst ohne Personal auskommen sollten. Nur zu schnell neigen Besucher dazu, sich das Projekt erklären zu lassen wie man selbst dazu neigt, dieses zu erklären. Man müsste andere Räume schaffen, bezogen auf Literaturmuseen, man müsste neue Konzepte entwickeln.

Bernhard Kathan, 2010

Dank der Verwendung von Kartonhülsen (R = 36cm) hatten die Besucher die Möglichkeit, die einzelnen Objekte neu zu gruppieren, wodurch sich ganz überraschende Sinnzusammenhänge ergaben. Eine Abfolge war nicht vorgegeben. Die Besucher wurden eingeladen, ausgehend von einem bestimmten Gewebe die zugeordnete biographische Notiz wie das entsprechende Originalzitat zu lesen. Manche trafen ihre Auswahl anhand taktiler Empfindungen (es gab kein Berührungsverbot).

Wir haben gelernt, dass Kunst zum Betrachten da ist, nicht berührt werden darf. Texte in Museen nehmen wir vor allem als Orientierungshinweise wahr, die uns oft genug helfen, uns über unsere Unsicherheit oder unsere Unwissenheit hinwegzuschwindeln. Hier war all das auf den Kopf gestellt. Es sollte gelesen werden. Die Texte verstanden wir nicht als untergeordnetes Beiwerk. Dagegen kam den gezeigten Objekten einzig eine Verweisfunktion zu, die eine Brücke zu Leben und Werk der Simone Weil bilden sollten. Objekte im eigentlichen Sinn (Tischlampe, Sommerhut, Notizheft, Brille etc.) stünden einer solchen Einladung entgegen, nicht zuletzt deshalb, weil damit mögliche Deutungen bereits vorweggenommen wären. Eine Brille wiese bereits auf Simone Weils Kurzsichtigkeit. Als Kurator würde man nur zu schnell der Versuchung verfallen, etwa die Brille mit dem Spanischen Bürgerkrieg in Verbindung zu bringen, mit der von Simone Weil selbst gestellten und mit ihrer Kurzsichtigkeit beantworteten Frage, ob sie denn auf einen Menschen zielen oder schießen hätte können. Objekte in Literaturmuseen sagen oft herzlich wenig. Oft genug werden sie nur deshalb gezeigt, weil sie verfügbar sind. Deshalb war es ein Glück, nicht einmal über ein Taschentuch der Simone Weil zu verfügen, nicht einmal das nötige Geld zu haben, um sich vergleichbare Objekte zu kaufen oder von Museen auszuleihen. Wir gingen also nicht von Objekten, sondern von ihren Texten aus. Das hat dem Projekt gut getan.

Dachte ich ursprünglich an eine betreute Ausstellung, also an Auskunftspersonen oder diskrete Gesprächspartner, so denke ich nun eher an Erfahrungsräume, die möglichst ohne Personal auskommen sollten. Nur zu schnell neigen Besucher dazu, sich das Projekt erklären zu lassen wie man selbst dazu neigt, dieses zu erklären. Man müsste andere Räume schaffen, bezogen auf Literaturmuseen, man müsste neue Konzepte entwickeln.

Bernhard Kathan, 2010

|