Angelo Roventa und Hansjörg Thum

Funktionale Wohnobjekte: Miniaturhaus und Wohnmaschine

"Das Zweckmäßige umfaßt nicht nur die materiell faßbaren Dinge,

sondern auch die Befriedigung des menschlichen Gefühlslebens ...

Jede Rationalisierung hat also nur dann einen Sinn, wenn sie lebensbereichernd wirkt."

Walter Gropius, 1929

"Das Nest ist der räumliche Modus für die instinktgebundene Fortpflanzung seiner Art. Eine Garage ist das genaue Gegenteil; sie wird als Abstellplatz unter der Voraussetzung der Raumknappheit gebaut. Ein modernes Appartment entsteht aus derselben Raumart, der die Garage angehört. Es ist aus ökonomischen, das heißt geschlechtslosen Einheitsmassen von Raumzeit (spime) konstruiert zur Befriedigung von Bedürfnissen, die den Mietern unterstellt werden. Es ist gewöhnlich mit dem Transportwesen verbunden. Sowohl die Garage wie das Apartment werden rationell und ökonomisch für die nächtliche Unterkunft einer Produktionskraft gebaut. [...] Das Apartment ist ein Abstellplatz zum Aufbewahren von Menschen, die als so zerbrechlich wie gefährlich angesehen werden. Es ist für den Wohnungsmieter unmöglich, sich ein éZuhause zu schaffen'; denn der Raum ist in seiner Struktur und Einrichtung nur auf Schattenarbeit zugeschnitten. Er ist die Anlaufstation für Telegramme, Verkehrslinien, Briefträger und Polizisten, die jenen Dienste leisten, die so gesund, normal und zivilisiert sind, daß sie außerhalb von Institutionen mit Hilfe von Valium, TV und Supermarkt-Lieferungen überleben können. Das Apartment ist der Raum, in dem geschlechtslose Wesen intim sein können, der Ort, wo die zwei Geschlechter ihr Wasser in dieselbe Muschel lassen dürfen."

Ivan Illich, Genus, 1982

sondern auch die Befriedigung des menschlichen Gefühlslebens ...

Jede Rationalisierung hat also nur dann einen Sinn, wenn sie lebensbereichernd wirkt."

Walter Gropius, 1929

"Das Nest ist der räumliche Modus für die instinktgebundene Fortpflanzung seiner Art. Eine Garage ist das genaue Gegenteil; sie wird als Abstellplatz unter der Voraussetzung der Raumknappheit gebaut. Ein modernes Appartment entsteht aus derselben Raumart, der die Garage angehört. Es ist aus ökonomischen, das heißt geschlechtslosen Einheitsmassen von Raumzeit (spime) konstruiert zur Befriedigung von Bedürfnissen, die den Mietern unterstellt werden. Es ist gewöhnlich mit dem Transportwesen verbunden. Sowohl die Garage wie das Apartment werden rationell und ökonomisch für die nächtliche Unterkunft einer Produktionskraft gebaut. [...] Das Apartment ist ein Abstellplatz zum Aufbewahren von Menschen, die als so zerbrechlich wie gefährlich angesehen werden. Es ist für den Wohnungsmieter unmöglich, sich ein éZuhause zu schaffen'; denn der Raum ist in seiner Struktur und Einrichtung nur auf Schattenarbeit zugeschnitten. Er ist die Anlaufstation für Telegramme, Verkehrslinien, Briefträger und Polizisten, die jenen Dienste leisten, die so gesund, normal und zivilisiert sind, daß sie außerhalb von Institutionen mit Hilfe von Valium, TV und Supermarkt-Lieferungen überleben können. Das Apartment ist der Raum, in dem geschlechtslose Wesen intim sein können, der Ort, wo die zwei Geschlechter ihr Wasser in dieselbe Muschel lassen dürfen."

Ivan Illich, Genus, 1982

I

Macht man einen Spaziergang durch eine beliebige Häuslsiedlung, so wird man zahllose Beispiele für gradiose Verschwendungen finden. Es beginnt bereits damit, dass solche Agglomerate eine Verschwendung verfügbarer Landschaft wie öffentlicher Mittel (Straßenerhaltung, Schneeräumung, Kanalisation, Schulbus und so fort) sind. Diese Art der Verschwendung setzt sich in den einzelnen Objekten fort, in totem Raum, in Dachflächen, die in einem grotesken Missverhältnis zur Kubatur stehen, in unnützem Zierrat und modischem Beiwerk. Zumeist werden solche Häuser für Familien geplant, spätestens aber dann, ziehen die Kinder aus, von ein oder zwei Personen bewohnt. Wer immer ein Einfamilienhaus errichtet, ist davon überzeugt, dass sein Gebäude sehr schön, sich von allen anderen abheben, vor allem, dass es die Zeit überdauern wird. Tatsächlich wirken die meisten dieser Bauwerke bereits nach wenigen Jahren als habe man es mit abgetragenen Kleidern zu tun. Nicht zufällig sind im Häuslbau gerade die Repräsentationsflächen von Bedeutung. Ob Tapeten, blumengeschmückte Fenster oder Balkone, Malereien an der Hauswand, das eigene Heim wird durch die Augen anderer betrachtet. Ist das Neue zur Gewohnheit geworden, so ist es schnell entzaubert und dem Überholten zugeordnet. Der offene Kamin, einmal selbstverständlich geworden, eignet sich nicht länger dazu, sich von den anderen abzuheben. Häuslbauer sind darum bemüht, ihrem Haus eine "persönliche Note" zu verleihen, sich mit Hilfe seiner Gestaltung abzugrenzen, das Häusl buchstäblich zu "umschmacken". Dies ist Ausdruck einer Gesellschaft, in der sich jeder behaupten, letztlich selbst erfinden muss. Die "persönliche Note" macht die Not zur Tugend, kaschiert das Unverstandene als produktive Leistung. Paradoxerweise hat das Bemühen um Eigenart das Gegenteil zur Folge. Alexander Mitscherlich schrieb angesichts von Rundbögen, vorgekragten Blumenfenstern, mosaikumrandeten Entrées, getriebenen kupfernen Dachrinnen und schmiedeeiserner Künstlichkeit, dem Bauherrn sei es gestattet, seine Wunschträume mit seiner Identität zu verwechseln.

II

Es ist kein Zufall, dass wir bäuerliche Objekte, deren Struktur sich jahrhundertelanger Erfahrung verdankt und die fast keine individuelle Ausgestaltung kennen, trotz ihrer Einfachheit schön finden. Von der bäuerlichen Architektur lässt sich vor allem eines lernen: Auf Struktur und Funktionalität kommt es an, auf den Verzicht von allem Überflüssigen. Die meisten Einfamilienhäuser werden nach kürzester Zeit umgebaut, an neue Bedürfnisse oder einem anderen Geschmack angepasst. Das traditionelle Bauernhaus wirkt wie eine Behauptung gegen solche Hinfälligkeit. Nicht zufällig bemühten Martin Heidegger oder andere das Bauernhaus. Angesichts bäuerlicher Bautraditionen sprach Adolf Loos von "Urväterweisheit, geronnener Substanz." In der traditionellen bäuerlichen Architektur wiegt das Allgemeine mehr als das Individuelle, Funktionalität mehr als Außenwirkung. Angesichts subsistenzwirtschaftlicher Lebensformen wie der oft damit verbundenen Armut erstaunt die Qualität vieler Bauernhäuser. Wie schafften es Bauern mit vielleicht drei oder vier Kühen, einigen Schafen oder Ziegen, wenigen Hühnern, Häuser mit solchen Qualitäten zu bauen? Ein Grund ist dort zu sehen wo sie im Gegensatz zu uns heutigen Menschen tatsächlich für Generationen bauten. Dann war das Errichten eines Hauses in ihrer durch Bindungen und wechselseitigen Verpflichtungen geprägten Welt keine Privatangelegenheit. Man konnte auf die Hilfe anderer zählen. Wem immer beim Errichten eines Hauses geholfen wurde, der war seinerseits verpflichtet, eben diese Hilfe zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten. Wechselseitige Verpflichtungen und Abhängigkeiten bildeten eine entscheidende Ressource, ohne die diese Architektur undenkbar gewesen wäre. Das gemeinschaftliche Bauen ist dabei nicht einfach als Vervielfältigung einzelner Kraftanstrengungen zu sehen. Vielmehr brachte jeder seine Kenntnisse und Erfahrungen ein. Auch setzte diese Art des Bauens individuellen Gestaltungswünschen Grenzen. Sind viele an der Errichtung eines Gebäudes beteiligt, ist man auf andere angewiesen, dann darf ein Gebäude nicht behaupten, das Haus eines Reicheren zu sein.

III

Wohnraum soll erschwinglich sein, den finanziellen Möglichkeiten der Bewohner wie ihren Bedürfnissen entsprechen. Traditionelle Kulturen wussten stets um diese Balance. Man denke an die zeltartigen Hütten, die die Fischer in der Gegend um Grado noch Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts errichteten. Holzgerüste wurden mit Matten aus Schilf bedeckt, diese mit außen herumgehenden und hineingebundenen Hölzern wie mit Reifen zusammengehalten. Das Dach ruhte zumeist auf dem Erdreich auf. Diese Hütten, manche von ihnen waren von beachtlicher Größe, kannten oft nur einen Raum, konnten aber auch durch eine leichte Zwischenwand in zwei Räume geteilt sein, wobei der vordere mit der Feuergrube zum Kochen, der rückwärtige zum Schlafen diente. Der Rauch zog durch die Wände und die Tür ab. Licht fiel einzig durch die offene Türe ein. Man schlief auf dem Boden. Verwandte Bauwerke finden sich in vielen archaischen Kulturen. Freilich waren die Fischer in der Gegend von Grado arm, bitter arm. Aber man kann sicher sein, dass sie stolz auf die von ihnen errichteten Hütten waren. In ihrer Materialität standen diese dem Textilen, dem Überwurf, der Kleidung noch sehr nahe. Moden kannten sie nicht. Ihre Schönheit verdankten sie ihrer Form, ihrem Material, vor allem dem Umstand, dass das Ästhetische mit dem Funktionalen in eins fiel. Wohnraum dieser Art verursachte keine wirklichen Kosten. Wer heute eine Wohnobjekt kauft oder für sich errichtet, arbeitet in der Regel ein halbes Leben dafür. Dies müßte so nicht sein. Freilich müsste man Wohnen anders denken, bedürfte es anderer gesetzlicher Regulative. Warum sollte man nicht in einem aus Schilfmatten errichteten Gebäude wohnen, warum sollte jemand über einen Kanalisationsanschluss verfügen, weiß er mit den menschlichen Ausscheidungen umzugehen? Warum sollte man Wohnobjekte nicht als das begreifen, was sie sind, nämlich temporäre Objekte? Die Fischerhütten von Grado verfielen innerhalb weniger Jahre, blieben sie unbewohnt.

IV

Beim Häusl ist immer etwas zu viel. Der Mangel, auf den dieses Mehr verweist, bleibt unausgesprochen. Gäbe es eine Sprache für diesen Mangel, Häusln sähen anders aus, und zweifellos wären viele von ihnen auch dann noch schön, wären sie abgewohnt. Loos plädierte für die Verbannung allen unnützen Zierrats aus der Architektur. In seinen Schriften, die heute noch anregend zu lesen sind, geht er von einem breiten Architekturverständnis aus. Er dachte nicht allein an Gebäude und ihre Ausgestaltung. Er konnte sich auch mit Regenschirmständern, Unterwäsche, Schuhen oder Hüten beschäftigen. Loos dachte, ein Haus solle nicht auffallen, sondern nach außen schweigen und seinen Reichtum nur im Inneren offenbaren. Loos hielt den für modern gekleidet, der am wenigsten auffällt. Simmel wiederum, der zur selben Zeit schrieb, interessierte sich nicht allein für Phänomene wie Scham, Diskretion oder Mode. In seiner Arbeit spielt auch die Auseinandersetzung mit Räumen eine wichtige Rolle. Der Häuslbau hätte sich wohl anders entwickelt, wäre das Schlafzimmer mit Hilfe von Nachthemden, der Keller über Schuhwerk oder der Dachboden über Hüte gedacht worden, das heißt, wären primäre und sekundäre Bedürfnisse benannt worden.

V

Es fehlt nicht an Versuchen, Wohnobjekte erschwinglicher zu machen, tatsächlichen Bedürfnissen wie Einkommensverhältnissen entsprechend zu planen. Als ein Beispiel sei das von Hansjörg Thum in Götzis realisierte Haus Weber genannt: "Die Bauherrin wollte ein möglichst kostengünstiges, individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Haus. Ein Holzhaus war ausdrücklicher Wunsch. Der enge Kostenrahmen zwang zu einer konsequenten Optimierung, räumlich wie auch konstruktiv. Trotz der Einfachheit des Gebäudes wurde auf ein reiches und vielseitiges innenräumliches Angebot Wert gelegt. Die Wohnbereiche im Erdgeschoss gruppieren sich um den zentralen Grundofen - darüber hinaus hat jeder Bereich eine besondere räumliche Eigenart und Individualität." Ein kleines finanzierbares Gebäude, ein schönes Objekt, reduziert auf all das, was eine alleinstehende Frau zum Wohnen benötigt, ohne sich finanziell daran zugrunde zu richten. Wozu bräuchte es eine Klingel, kann sich doch jeder Besucher durch Klopfen bemerkbar machen. Kostengünstig, das hieß all das zu streichen, was nicht unbedingt nötig ist, anerkennen, dass hier keine Familie, sondern eine Person allein wohnen wird: "Beim Bau des Hauses wurde auf vieles verzichtet, gleichzeitig wurde bei der Auswahl der verwendeten Materialien und Konstruktionen größten Wert auf Haptik und Alterungsbeständigkeit gelegt. Nutzfläche 70 m2" Das Objekt, eine Holzkonstruktion, ruht auf Streifenfundamenten. Wozu benötigte es einen Keller? Um den Raum bestmöglich zu nutzen, wurden sämtliche Trennwände, sie sind nichttragend, als Einbauschränke ausgeführt. Alle Installationsstränge sind in die Einbauschränke integriert. Das Objekt verdankt sich wohl einem intensiven Wechselspiel zwischen der Bauherrin und dem Architekten. Das Beispiel zeigt, dass sich dank kluger Raumplanung aus einer sehr begrenzten Nutzfläche mehr machen lässt, dass sich Räume mit Hilfe einfacher Vorkehrungen wie Schiebetüren einfach umfunktionieren lassen.

VI

Was war Ihnen wichtig, als Sie daran dachten, ein eigenes Haus zu bauen? Ich wollte mir ein Zuhause schaffen wie es mir gefällt, v.a. einfach sollte es sein, sich auf das Notwendige beschränken. Auch der Ort war nicht unwichtig. Das Grundstück, das mir meine Mutter geschenkt hatte, gefiel mir immer besser.

Wie konkret waren dabei Ihre Vorstellungen? Wollten Sie einen Holzbau? Gingen Sie von der heutigen Größe aus?

Ja, ich stellte mir ein Holzhaus vor. Allein schon der Vorteil , dass die Bauzeit sehr kurz ist, gefiel mir sehr.

Über die Größe hatte ich weniger genaue Vorstellungen. Zum Glück weiß Hansjörg sehr gut, wie groß ein Raum sein muss, damit man sich darin wohl fühlt. Ich wollte einfach wohnen, aber nicht beengt.

Nachdem mir schon beim ersten Gespräch klar war, dass Hansjörg verstand, um was es mir ging, ließ ich ihm ziemlich viel Freiraum. Mein minimaler Finanzrahmen war Einschränkung genug.

Ich denke, dass Sie in der Planungsphase sehr oft mit Hansjörg Thum diskutieren? Wie sehr haben sich dadurch ihre Vorstellungen verändert?

Wir haben zwar viel diskutiert, lange geplant, aber die Grundidee war eigentlich sehr schnell klar. Der Zubau , eine kleine Bibliothek, war nicht von Anfang an geplant. Ich bin sehr froh um diese Erweiterung des ursprünglichen Bauvorhabens.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Haus? Gab es Überraschungen? Obwohl die Fenster nicht groß sind, ist es sehr hell in meinen Räumen und ich kann wunderbar die Wiesen, den Wald, die Natur um mich herum betrachten. Auch das Heizen - ich habe das vorher nie gemacht - macht mir große Freude. Ließ sich der Finanzierungsrahmen einhalten?

Leider nicht. Die Bodenverhältnisse (Lehm und Fels) erforderten ein aufwendigeres Fundament als vorgesehen. Der Rest blieb dann zum Glück ziemlich im vorgesehenen Rahmen.

Wie kommentiere Ihre Freunde das Gebäude?

Sehr positiv. Sie fühlen sich wohl in meinem Haus, jung und alt.

Was würden Sie heute anders machen?

Nicht viel eigentlich. Ich würde mir mehr Gedanken über Sonnenschutz machen, den ich jetzt nachträglich zu ergänzen versuche.

VII

Wo immer wir es mit dem Wunsch zu tun haben, sich ein Haus zu bauen, da haben wir es auch mit Irrationalem zu tun. Man müsste sich genauer mit dem "Nesten" befassen, welches weit über das Bedürfnis hinausgeht, nur ein Dach über dem Kopf zu haben, einen sicheren Ort. "Nesten", dieses Verhalten verbindet den Menschen mit Kühen, Mäusen oder Vögeln. Vielleicht müsste man Baukommissionen zu "Unterausschüssen des Nestverhaltens" umbenennen. In letzter Zeit wird oft genug der Geburtenrückgang beklagt. Die Fischer um Grado hatten damit wohl wenig Probleme. Ihre organischen Bauten schienen der Fortpflanzung zuträglich. Wie sollte man sich in heutigen Wohnobjekten noch vermehren können, in Räumen, die bereits Gebrauchsanweisung sind, verhaltensnormierend, in Räumen, in denen Fortpflanzung zur Arbeit wird. Im Althochdeutschen meinte bauen ("buam") so viel wie wohnen. Heute verstehen wir unter Bauen nur noch so viel wie das Errichten von Bauwerken. Von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs sind wir abgekommen. Der Nestbau der Tiere, sieht man von Wohnhöhlen ab, die als Fluchtraum oder der Überwinterung dienen, steht einzig im Dienst der Fortpflanzung. Zum menschlichen Nestbau fügen sich vielfältigste sekundäre Bedürfnisse. Tiere tragen ihre Rangkämpfe mit ihrem Körper aus. Der Mensch tut dies mit Hilfe seiner dinglichen Ausstattung, dazu zählt auch die Architektur, ihre Möblierung und Ornamentierung. Insbesondere im Häuslbau ist ein beträchtlicher Anteil der anfallenden Kosten diesbezüglich zu veranschlagen. Und die Ausgaben dafür nehmen zu, einigen sich "Gemeinschaften" nicht, so wie es etwa die bäuerliche Kultur tat, auf Selbstbeschränkungen.

VIII

Denke ich an funktionale Architektur, dann fallen mir Schweinemast-, Fremdenverkehrs- und Industriebetriebe ein. Hier wird auf all das verzichtet, was nicht dem eigentlichen Zweck dient. Bei großen Fremdenverkehrsbetrieben lohnt es sich in den Keller zu gehen und die Versorgungsleitungen betrachten, mit denen etwa Gaststuben mit Getränken versorgt werden. Spätestens hier gibt es keinen Zweifel mehr, dass wir es trotz aller Oberflächengestaltung mit höchst funktionalen Gebäuden zu tun haben, dass "Gäste" weniger bewirtet als bewirtschaftet werden. Auf Google Earth unternahm ich kürzlich eine kleine Architekturreise in eine nordkoreanische Arbeitersiedlung. Dort stehen die Gebäude stramm wie Soldaten in Reih und Glied. Wie Soldaten haben sie alles Individuelle abgestreift. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass für Bäume und Gärten kein Platz vorgesehen ist. In der Aufsicht lassen solche Anlagen an Schweinemastbetriebe denken. Zweifellos sind diese Bauten höchst funktional, eben auf das reduziert, was den Planern als dienlich oder gerade noch notwendig erschien. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie auch den Menschen gerecht werden, von denen sie bewohnt werden. Ein gelungenes funktionales Wohnobjekt muss Bedürfnisse weiter fassen.

IX

Funktionalität allein macht ein Bauwerk noch lange nicht zu einem schönen Objekt. Moderne Schweinemastbetriebe mögen beeindrucken, schön sind sie nicht. Ein entscheidender Grund für ihre Hässlichkeit liegt in ihrer Dekontextualisiertheit. Zumeist liegen sie abseits. Trotz aller Belüftungsanlagen, trotz all dessen, was eingespeist wird (Wasser, Kraftfutter, Ferkel), trotz all dessen, was ausgeschieden wird (Schweine im schlachtfähigen Alter, Jauche), kennen sie kein wirkliches Verhältnis zwischen dem Innen- und dem Außenraum. Müssen solche Anlagen auch von Menschen betreut werden, Menschen werden nicht wirklich mitgedacht. Außenstehende würden nur Störungen hineintragen, sei es in Form von Krankheitskeimen, dieser oder jener Erregung, die sich nachteilig auf die Gewichtszunahme wie den Schweinefleischverzehr auswirkten. Ein funktionales Gebäude kann erst dann ein schönes Gebäude sein, wenn es unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, Teil und Ausdruck eines sozialen Gefüges ist.

X

Die Architekturgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts kennt zahllose Bemühungen, funktionale wie erschwingliche Wohnobjekte zu errichten. Dies beginnt nicht erst mit dem Bauhaus. Ich wohne in einer städtischen Wohnung eines Gründerzeithauses aus dem Jahr 1908. Es gibt zahllose solcher Wohnungen mit exakt demselben Grundriss. Damals dachte niemand, der sich so eine Wohnung kaufte, an einen individuellen Grundriss. Wandflächen und Mobiliar boten genügend Gestaltungsflächen. In all diesen Wohnungen war ein Bad eingeplant, welches zumeist erst Jahrzehnte später eingebaut wurde. Das seriell geplante Modul war, sieht man von den Raumhöhen ab, durchaus modern, funktional, mochte die damalige Fassadengestaltung mit ihrer Ornamentik auch im Gegensatz dazu stehen. Diese Wohnungen entsprachen nicht nur den Bedürfnissen ihrer Bewohner, sie waren zumindest für kleinere Beamte erschwinglich. Dieses Wohnmodul war bestens durchdacht, durchgerechnet, abgestimmt auf die Bedürfnisse einer kleinen Familie. Inzwischen wurden viele dieser Wohnungen umgebaut. Zusammenleben und gesellschaftliche Konventionen haben sich geändert. Wir benötigen keinen Repräsentationsraum mehr. Den intensiven Rot-, Grün- und Brauntönen, mit denen die Wände der Räume damals ausgemalt wurden, können wir nur noch wenig abgewinnen. Es musste dunkel sein, sollte die damals als modern empfundene elektrische Bedeutung zur Geltung kommen. Gemeinschaftlich genutzte Funktionsräume wie die Waschküche im Keller stehen heute unbenutzt.

XI

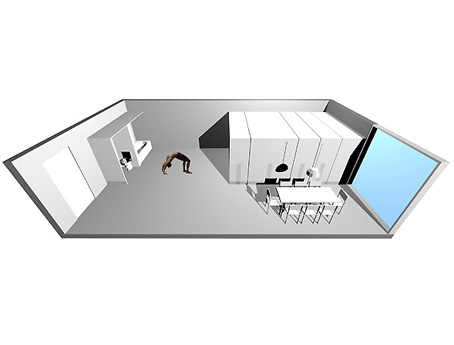

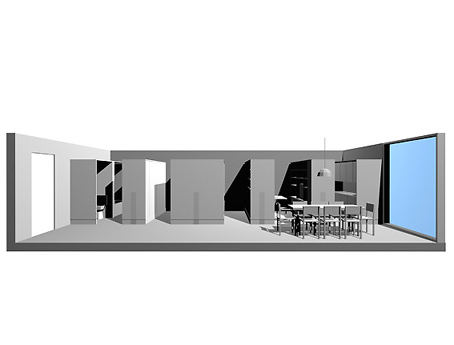

Der Architekt Angelo Roventa hat sich intensiv mit funktionalen Wohnobjekten beschäftigt. Als ein Beispiel sei ein von ihm in Hohenems realisiertes Wohnhaus aus Industriecontainern genannt: "Durch sehr niedere Baukosten - bei serieller Fertigung und logistischer Optimierung konnten sie auf 700 Euro pro Quadratmeter gesenkt werden - und die unkomplizierte Addierungs- bzw. Reduktionsmöglichkeit um weitere Raumzellen reagiert ein Bauwerk dieser Art rasch, erschwinglich und Ressourcen sparend auf sich verändernde Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen." In seinem Projekt smart_LIVINGUNIT geht er einen Schritt weiter, verspricht dieses doch eine Multiplikation der Nutzfläche. Dank eines variablen Modulsystems, dessen Elemente sich von Hand oder maschinenbetrieben verschieben lassen, lässt sich ein und der selbe Raum wie die Bühne in einem Theater in kürzester Zeit umgruppieren. Da es im Gegensatz zum Theater keine Räume hinter, über oder unter der Bühne gibt, ist von der Nutzfläche jeweils jener Raum abzuziehen, den die komprimierten, aber nicht verwendeten Module benötigen. Beispiel Wohnraum / Tagfunktion: 60m2 Nutzfläche minus zusammengeschobene Elemente ergibt 40m2 Wohnfläche: "Komplettes, modulares, bewegliches Möbelsystem (Nassraum, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, alle Räume einschließlich der erforderlichen Abstellflächen) zur Errichtung einer vollwertigen Wohneinheit. Das modulare Möbelsystem gewährleistet aufgrund verschiedener Raumarrangements sämtliche Funktionen mit dem Komfort einer vollwertigen Wohneinheit. Die Funktionen können innerhalb der Wohneinheit simultan oder der Reihe nach aktiviert werden. Mit der sequenziellen Aktivierung gewinnen die gerade benutzten Funktionen die Fläche der nicht benutzten Funktionen dazu. Auf diese Weise kann die Nutzfläche bis auf das Vierfache vergrößert werden : (1.01) = (1.02)+(1.03)+(1.04)+(1.05) = 4x(1.01). Bruttofläche: 60m2, Nettonutzfläche: 54m2+40m2+44m2+41 m2+41 m2."

Vergleichbare Modulsysteme finden sich in Bibliotheken, in Museumsdepots oder anderen Einrichtungen. smart_LIVINGUNIT besticht durch seine optimale Raumnutzung bei geringstmöglichen Kosten. Stelle ich mir aber vor, in so einem System zu wohnen und zu arbeiten, dann würde sich die Frage nach meiner Bibliothek stellen. Wo brächte ich all meine Bücher unter? Das wäre kein Problem, lassen sich doch die Module bedürfnisorientiert zusammenstellen. Wer viele Bücher hat, benötigt mehr Bücherregalmodule. Zweifellos erfordert smart_LIVINGUNIT eine gewisse Disziplin, soll das System optimal genutzt werden. Brächte ich diese Disziplin auf? Auf jeden Fall würde Wohnen tendenziell zu Arbeit, was mich wieder zu den Fischerhütten von Grado zurückkommen lässt. Diese waren erschwinglich, setzten aber ein stetes beiläufiges Tun voraus. Wie die Bewohner dieser Hütten immer wieder damit beschäftigt waren, Schilfmatten zu flechten oder solche auszutauschen, so wäre ich als Nutzer einer smart_LIVINGUNIT-Einheit ständig genötigt, den Raum anlassgerecht umzustrukturieren. Freilich, käme kein Kunde, dann könnte ich auch bei nichtgemachtem Bett vor dem Bildschirm sitzen. Vilém Flusser hätte dieses Projekt wohl gefallen.

XII

smart_LIVINGUNIT ist aus mehreren Gründen ein höchst zeitgemäßes Projekt. Während die meisten Architekten davon leben, unverwechselbare Unikate zu schaffen, arbeitet Angelo Roventa an einem bestmöglich durchdachten und multiplizierbaren Objekt bzw. Wohnprodukt, welches für den Nutzer nicht allein finanzierbar sein, sondern ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen soll. Ob smart_LIVINGUNIT zu einer Art "tätigem Wohnen" führen oder eine weitere Form der Garagierung des modernen Menschen zur Folge haben wird, wird weniger von den Intentionen des Architekten als vom jeweiligen Nutzer wie vom gesellschaftlichen Umfeld abhängen, in dem sich dieser bewegt. Hätte es eine Garagierung zur Folge, dann würde es sich, folgt man Ivan Illich, wie beim Häuslbau letztlich um eine kostspielige Variante des Wohnens handeln: "Denn je besser durchgaragiert ein Menschendepot ist, je mehr Ansprüche jeder an die Ausstattung und den Betrieb aller Gehäuse stellt, in denen ihm seine Arbeit und Erziehung, seine Behandlung und Belustigung verabreicht werden können, um so mehr Rettungswagen, Polizei und Putzmannschaften benötigt die Stadt. Wie John Turner schon vor 20 Jahren gezeigt hat, läßt sich diese Krise nur durch die wirksame Anerkennung des Rechtes auf tätiges Wohnen lösen. Aber diese Art des Wohnens kann man einfach nicht verordnen: Sie ist zutiefst mit dem Träumen und Imaginieren von Raum und Bewegung, von Atmosphäre und Wasser verbunden."

XIII

Seit ihren Anfängen haben sich Autoren der Science Fiction mit funktionalen Wohnungen oder Wohnbauten beschäftigt. Diese reichen von totalitär normierten Wohneinheiten, die Grundbedürfisse befriedigen bis hin zu individuell zugeschnittenen Wohnungen oder Häusern. Auffallenderweise finden sich angefangen bei Edward Morgan Forster über Rio Tokko bis hin zu heutigen Autoren oft genug Wohnformen, die nur noch von einzelnen Personen bewohnt werden. Zumindest in der Science Fiction hat sich der Wohnraum, das Wohnhaus längst zur Wohnmaschine gewandelt. J.G. Ballard beschreibt in Die tausend Träume von Stellavista psychotrope Häuser, die, ausgestattet mit einer Unzahl von Sensoren, Stimmungen ihrer Bewohner aufnehmen und auf diese reagieren. Die Wände formen selbsttätig Sitzgelegenheiten, dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, je nach Stimmung verfärben sie sich oder beginnen auch zu vibrieren und zu zittern. Die psychotropen Häuser können selbst ihre Gestalt ändern, sich zu bizarren Gebilden Formen, im schlimmsten Fall werden sie zu einer Bedrohung ihrer Bewohner: "Irgend etwas hatte die normale Perspektive des Raumes verändert. Während ich versuchte, meine Augen auf die graue Wellenbewegung in der Decke einzustellen, war mir, als hörte ich draußen Schritte. Tatsächlich begannen sich die Korridorwände leicht zurückzuziehen, der Eingang, normalerweise ein fünfzehn Zentimeter breiter Schlitz, hob sich, um jemanden einzulassen. Nichts kam hindurch, dennoch weitete sich der Raum, um eine zusätzliche Anwesenheit unterzubringen, die Decke wölbte sich nach oben. Erstaunt versuchte ich meinen Kopf stillzuhalten und beobachtete, wie die unbesetzte Druckzone sich schnell durch den Raum auf das Bett zubewegte. Ihre Bewegung war von einem Dom in der Decke begleitet. Die Druckzone hielt am Fußende des Bettes an und zögerte einige Sekunden. Aber statt sich zu stabilisieren, begannen die Wände unglaublich schnell zu vibrieren, auf sonderbare Weise zu zittern und ein Gefühl von großer Dringlichkeit und Unentschlossenheit auszustrahlen. Dann wurde der Raum plötzlich still. Eine Sekunde später, als ich mich auf einen Ellbogen gestützt aufrichtete, zog sich der Raum in einem gewaltigen Krampf zusammen, verbog die Wände und hob das Bett in die Höhe. Das ganze Haus begann zu schaukeln und sich zu drehen. Das Schlafzimmer zog sich, von diesem Anfall erfaßt, zusammen und weitete sich wieder wie die Kammern eines sterbenden Herzens; die Decke hob und senkte sich, der Fußboden schwankte."

XIV

Billig wohnen wird der Mensch in Hinkunft in seriell produzierten Wohnmaschinen. Solche Wohnmaschinen werden nicht nur anders mit der verfügbaren Nutzfläche umgehen, sie werden Dank neuer Technologien, etwa den Energieverbrauch betreffend, den Raum zu optimieren wissen. Was mit der Auslagerung der Vorratsbewirtschaftung wie des größten Teiles all dessen begann, was für die Zubereitung von Speisen erforderlich ist, wird seine Fortsetzung dort finden, wo sich das Gehirn, die Steuerungselemente solcher Wohnmaschinen an ganz anderen Orten befinden werden. Wohnmaschinen werden dem monadischen Wesen des heutigen Menschen ebenso gerecht werden wie seiner Bindungslosigkeit. So wird der Wohnende (die Grenzen zwischen Arbeiten und Wohnen werden zunehmend unscharf) tendenziell zu einer Funktion des von ihm benutzten Raumes. Wohnmaschinen werden den Menschen völlig neu organisieren, sein Essverhalten, seine sexuellen Praktiken oder sein Verhältnis zu Mitmenschen betreffend. Dies tangiert eine Frage, die in Architekturdiskussionen zumeist unbeachtet bleibt, nämlich jene der Selbstorganisation, sei sie nun individuell oder kollektiv, nämlich auf das Umfeld, eine wie immer geartete Gemeinschaft bezogen. Bäuerliche Architektur, die Fischerhütten von Grado: Diese Art der Architektur verdankte sich einem hohen Maß an Selbstorganisation, gemeinschaftlichem Tun, nicht zuletzt handwerklichen Fähigkeiten. Dem modernen Menschen sind nicht allein die handwerklichen Fähigkeiten abhanden gekommen. In einer individualisierenden und nach den Regeln des Konsums organisierten Welt mit all ihren Normierungen kann es solche Architektur nicht mehr geben. Aber es ist denkbar, dass in absehbarer Zeit Menschen gezwungen sein werden, wieder zu den Anfängen der Architektur zurückzukehren, dass es Enklaven geben wird, in denen keine Bauausschüsse walten, in denen wieder subsistenzwirtschaftlich Lebende Objekte aus Steinen, Lehm, Schilf oder Industrieabfällen errichten werden. Simone Weil notierte, Hoffnung werde es für den Menschen erst dann wieder geben, würde er zu den Höhlen zurückgekehrt sein. Sie hoffte, dass es der Welt eines Tages an Eisen, Kupfer und Mangan fehlen werde.

XV

Nachtrag: Außer Frage steht, dass in Vorarlberg verglichen mit anderen Regionen zahllose Beispiele ambitionierter Architektur zu sehen sind. Übrigens verdankt sich diese Architektur nicht zuletzt bäuerlichem Erfahrungswissen wie bäuerlicher Herkunft. Bei nüchterner Betrachtung stellen sich aber auch hier zahllose Fragen, etwa jene nach dem Bedürfnis nach Selbstrepräsentanz in Objekten. Zweifellos bedürfte es, was das Wohnen betrifft, viel breiterer Diskussionen. Beispielhaft seien deshalb hier Hansjörg Thums "Haus für eine alleinstehende Frau" wie Angelo Roventas smart_LIVINGUNIT als Ausgangspunkte für eine solche Diskussion genannt. In den beiden Projekten finden sich verwandte Intentionen, die Lösung dagegen könnte nicht gegensätzlicher sein.

Bernhard Kathan, 2009

Macht man einen Spaziergang durch eine beliebige Häuslsiedlung, so wird man zahllose Beispiele für gradiose Verschwendungen finden. Es beginnt bereits damit, dass solche Agglomerate eine Verschwendung verfügbarer Landschaft wie öffentlicher Mittel (Straßenerhaltung, Schneeräumung, Kanalisation, Schulbus und so fort) sind. Diese Art der Verschwendung setzt sich in den einzelnen Objekten fort, in totem Raum, in Dachflächen, die in einem grotesken Missverhältnis zur Kubatur stehen, in unnützem Zierrat und modischem Beiwerk. Zumeist werden solche Häuser für Familien geplant, spätestens aber dann, ziehen die Kinder aus, von ein oder zwei Personen bewohnt. Wer immer ein Einfamilienhaus errichtet, ist davon überzeugt, dass sein Gebäude sehr schön, sich von allen anderen abheben, vor allem, dass es die Zeit überdauern wird. Tatsächlich wirken die meisten dieser Bauwerke bereits nach wenigen Jahren als habe man es mit abgetragenen Kleidern zu tun. Nicht zufällig sind im Häuslbau gerade die Repräsentationsflächen von Bedeutung. Ob Tapeten, blumengeschmückte Fenster oder Balkone, Malereien an der Hauswand, das eigene Heim wird durch die Augen anderer betrachtet. Ist das Neue zur Gewohnheit geworden, so ist es schnell entzaubert und dem Überholten zugeordnet. Der offene Kamin, einmal selbstverständlich geworden, eignet sich nicht länger dazu, sich von den anderen abzuheben. Häuslbauer sind darum bemüht, ihrem Haus eine "persönliche Note" zu verleihen, sich mit Hilfe seiner Gestaltung abzugrenzen, das Häusl buchstäblich zu "umschmacken". Dies ist Ausdruck einer Gesellschaft, in der sich jeder behaupten, letztlich selbst erfinden muss. Die "persönliche Note" macht die Not zur Tugend, kaschiert das Unverstandene als produktive Leistung. Paradoxerweise hat das Bemühen um Eigenart das Gegenteil zur Folge. Alexander Mitscherlich schrieb angesichts von Rundbögen, vorgekragten Blumenfenstern, mosaikumrandeten Entrées, getriebenen kupfernen Dachrinnen und schmiedeeiserner Künstlichkeit, dem Bauherrn sei es gestattet, seine Wunschträume mit seiner Identität zu verwechseln.

II

Es ist kein Zufall, dass wir bäuerliche Objekte, deren Struktur sich jahrhundertelanger Erfahrung verdankt und die fast keine individuelle Ausgestaltung kennen, trotz ihrer Einfachheit schön finden. Von der bäuerlichen Architektur lässt sich vor allem eines lernen: Auf Struktur und Funktionalität kommt es an, auf den Verzicht von allem Überflüssigen. Die meisten Einfamilienhäuser werden nach kürzester Zeit umgebaut, an neue Bedürfnisse oder einem anderen Geschmack angepasst. Das traditionelle Bauernhaus wirkt wie eine Behauptung gegen solche Hinfälligkeit. Nicht zufällig bemühten Martin Heidegger oder andere das Bauernhaus. Angesichts bäuerlicher Bautraditionen sprach Adolf Loos von "Urväterweisheit, geronnener Substanz." In der traditionellen bäuerlichen Architektur wiegt das Allgemeine mehr als das Individuelle, Funktionalität mehr als Außenwirkung. Angesichts subsistenzwirtschaftlicher Lebensformen wie der oft damit verbundenen Armut erstaunt die Qualität vieler Bauernhäuser. Wie schafften es Bauern mit vielleicht drei oder vier Kühen, einigen Schafen oder Ziegen, wenigen Hühnern, Häuser mit solchen Qualitäten zu bauen? Ein Grund ist dort zu sehen wo sie im Gegensatz zu uns heutigen Menschen tatsächlich für Generationen bauten. Dann war das Errichten eines Hauses in ihrer durch Bindungen und wechselseitigen Verpflichtungen geprägten Welt keine Privatangelegenheit. Man konnte auf die Hilfe anderer zählen. Wem immer beim Errichten eines Hauses geholfen wurde, der war seinerseits verpflichtet, eben diese Hilfe zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten. Wechselseitige Verpflichtungen und Abhängigkeiten bildeten eine entscheidende Ressource, ohne die diese Architektur undenkbar gewesen wäre. Das gemeinschaftliche Bauen ist dabei nicht einfach als Vervielfältigung einzelner Kraftanstrengungen zu sehen. Vielmehr brachte jeder seine Kenntnisse und Erfahrungen ein. Auch setzte diese Art des Bauens individuellen Gestaltungswünschen Grenzen. Sind viele an der Errichtung eines Gebäudes beteiligt, ist man auf andere angewiesen, dann darf ein Gebäude nicht behaupten, das Haus eines Reicheren zu sein.

III

Wohnraum soll erschwinglich sein, den finanziellen Möglichkeiten der Bewohner wie ihren Bedürfnissen entsprechen. Traditionelle Kulturen wussten stets um diese Balance. Man denke an die zeltartigen Hütten, die die Fischer in der Gegend um Grado noch Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts errichteten. Holzgerüste wurden mit Matten aus Schilf bedeckt, diese mit außen herumgehenden und hineingebundenen Hölzern wie mit Reifen zusammengehalten. Das Dach ruhte zumeist auf dem Erdreich auf. Diese Hütten, manche von ihnen waren von beachtlicher Größe, kannten oft nur einen Raum, konnten aber auch durch eine leichte Zwischenwand in zwei Räume geteilt sein, wobei der vordere mit der Feuergrube zum Kochen, der rückwärtige zum Schlafen diente. Der Rauch zog durch die Wände und die Tür ab. Licht fiel einzig durch die offene Türe ein. Man schlief auf dem Boden. Verwandte Bauwerke finden sich in vielen archaischen Kulturen. Freilich waren die Fischer in der Gegend von Grado arm, bitter arm. Aber man kann sicher sein, dass sie stolz auf die von ihnen errichteten Hütten waren. In ihrer Materialität standen diese dem Textilen, dem Überwurf, der Kleidung noch sehr nahe. Moden kannten sie nicht. Ihre Schönheit verdankten sie ihrer Form, ihrem Material, vor allem dem Umstand, dass das Ästhetische mit dem Funktionalen in eins fiel. Wohnraum dieser Art verursachte keine wirklichen Kosten. Wer heute eine Wohnobjekt kauft oder für sich errichtet, arbeitet in der Regel ein halbes Leben dafür. Dies müßte so nicht sein. Freilich müsste man Wohnen anders denken, bedürfte es anderer gesetzlicher Regulative. Warum sollte man nicht in einem aus Schilfmatten errichteten Gebäude wohnen, warum sollte jemand über einen Kanalisationsanschluss verfügen, weiß er mit den menschlichen Ausscheidungen umzugehen? Warum sollte man Wohnobjekte nicht als das begreifen, was sie sind, nämlich temporäre Objekte? Die Fischerhütten von Grado verfielen innerhalb weniger Jahre, blieben sie unbewohnt.

IV

Beim Häusl ist immer etwas zu viel. Der Mangel, auf den dieses Mehr verweist, bleibt unausgesprochen. Gäbe es eine Sprache für diesen Mangel, Häusln sähen anders aus, und zweifellos wären viele von ihnen auch dann noch schön, wären sie abgewohnt. Loos plädierte für die Verbannung allen unnützen Zierrats aus der Architektur. In seinen Schriften, die heute noch anregend zu lesen sind, geht er von einem breiten Architekturverständnis aus. Er dachte nicht allein an Gebäude und ihre Ausgestaltung. Er konnte sich auch mit Regenschirmständern, Unterwäsche, Schuhen oder Hüten beschäftigen. Loos dachte, ein Haus solle nicht auffallen, sondern nach außen schweigen und seinen Reichtum nur im Inneren offenbaren. Loos hielt den für modern gekleidet, der am wenigsten auffällt. Simmel wiederum, der zur selben Zeit schrieb, interessierte sich nicht allein für Phänomene wie Scham, Diskretion oder Mode. In seiner Arbeit spielt auch die Auseinandersetzung mit Räumen eine wichtige Rolle. Der Häuslbau hätte sich wohl anders entwickelt, wäre das Schlafzimmer mit Hilfe von Nachthemden, der Keller über Schuhwerk oder der Dachboden über Hüte gedacht worden, das heißt, wären primäre und sekundäre Bedürfnisse benannt worden.

V

|

|

Es fehlt nicht an Versuchen, Wohnobjekte erschwinglicher zu machen, tatsächlichen Bedürfnissen wie Einkommensverhältnissen entsprechend zu planen. Als ein Beispiel sei das von Hansjörg Thum in Götzis realisierte Haus Weber genannt: "Die Bauherrin wollte ein möglichst kostengünstiges, individuell auf Ihre Wünsche zugeschnittenes Haus. Ein Holzhaus war ausdrücklicher Wunsch. Der enge Kostenrahmen zwang zu einer konsequenten Optimierung, räumlich wie auch konstruktiv. Trotz der Einfachheit des Gebäudes wurde auf ein reiches und vielseitiges innenräumliches Angebot Wert gelegt. Die Wohnbereiche im Erdgeschoss gruppieren sich um den zentralen Grundofen - darüber hinaus hat jeder Bereich eine besondere räumliche Eigenart und Individualität." Ein kleines finanzierbares Gebäude, ein schönes Objekt, reduziert auf all das, was eine alleinstehende Frau zum Wohnen benötigt, ohne sich finanziell daran zugrunde zu richten. Wozu bräuchte es eine Klingel, kann sich doch jeder Besucher durch Klopfen bemerkbar machen. Kostengünstig, das hieß all das zu streichen, was nicht unbedingt nötig ist, anerkennen, dass hier keine Familie, sondern eine Person allein wohnen wird: "Beim Bau des Hauses wurde auf vieles verzichtet, gleichzeitig wurde bei der Auswahl der verwendeten Materialien und Konstruktionen größten Wert auf Haptik und Alterungsbeständigkeit gelegt. Nutzfläche 70 m2" Das Objekt, eine Holzkonstruktion, ruht auf Streifenfundamenten. Wozu benötigte es einen Keller? Um den Raum bestmöglich zu nutzen, wurden sämtliche Trennwände, sie sind nichttragend, als Einbauschränke ausgeführt. Alle Installationsstränge sind in die Einbauschränke integriert. Das Objekt verdankt sich wohl einem intensiven Wechselspiel zwischen der Bauherrin und dem Architekten. Das Beispiel zeigt, dass sich dank kluger Raumplanung aus einer sehr begrenzten Nutzfläche mehr machen lässt, dass sich Räume mit Hilfe einfacher Vorkehrungen wie Schiebetüren einfach umfunktionieren lassen.

VI

Was war Ihnen wichtig, als Sie daran dachten, ein eigenes Haus zu bauen? Ich wollte mir ein Zuhause schaffen wie es mir gefällt, v.a. einfach sollte es sein, sich auf das Notwendige beschränken. Auch der Ort war nicht unwichtig. Das Grundstück, das mir meine Mutter geschenkt hatte, gefiel mir immer besser.

Wie konkret waren dabei Ihre Vorstellungen? Wollten Sie einen Holzbau? Gingen Sie von der heutigen Größe aus?

Ja, ich stellte mir ein Holzhaus vor. Allein schon der Vorteil , dass die Bauzeit sehr kurz ist, gefiel mir sehr.

Über die Größe hatte ich weniger genaue Vorstellungen. Zum Glück weiß Hansjörg sehr gut, wie groß ein Raum sein muss, damit man sich darin wohl fühlt. Ich wollte einfach wohnen, aber nicht beengt.

Nachdem mir schon beim ersten Gespräch klar war, dass Hansjörg verstand, um was es mir ging, ließ ich ihm ziemlich viel Freiraum. Mein minimaler Finanzrahmen war Einschränkung genug.

Ich denke, dass Sie in der Planungsphase sehr oft mit Hansjörg Thum diskutieren? Wie sehr haben sich dadurch ihre Vorstellungen verändert?

Wir haben zwar viel diskutiert, lange geplant, aber die Grundidee war eigentlich sehr schnell klar. Der Zubau , eine kleine Bibliothek, war nicht von Anfang an geplant. Ich bin sehr froh um diese Erweiterung des ursprünglichen Bauvorhabens.

Was gefällt Ihnen besonders an Ihrem Haus? Gab es Überraschungen? Obwohl die Fenster nicht groß sind, ist es sehr hell in meinen Räumen und ich kann wunderbar die Wiesen, den Wald, die Natur um mich herum betrachten. Auch das Heizen - ich habe das vorher nie gemacht - macht mir große Freude. Ließ sich der Finanzierungsrahmen einhalten?

Leider nicht. Die Bodenverhältnisse (Lehm und Fels) erforderten ein aufwendigeres Fundament als vorgesehen. Der Rest blieb dann zum Glück ziemlich im vorgesehenen Rahmen.

Wie kommentiere Ihre Freunde das Gebäude?

Sehr positiv. Sie fühlen sich wohl in meinem Haus, jung und alt.

Was würden Sie heute anders machen?

Nicht viel eigentlich. Ich würde mir mehr Gedanken über Sonnenschutz machen, den ich jetzt nachträglich zu ergänzen versuche.

VII

Wo immer wir es mit dem Wunsch zu tun haben, sich ein Haus zu bauen, da haben wir es auch mit Irrationalem zu tun. Man müsste sich genauer mit dem "Nesten" befassen, welches weit über das Bedürfnis hinausgeht, nur ein Dach über dem Kopf zu haben, einen sicheren Ort. "Nesten", dieses Verhalten verbindet den Menschen mit Kühen, Mäusen oder Vögeln. Vielleicht müsste man Baukommissionen zu "Unterausschüssen des Nestverhaltens" umbenennen. In letzter Zeit wird oft genug der Geburtenrückgang beklagt. Die Fischer um Grado hatten damit wohl wenig Probleme. Ihre organischen Bauten schienen der Fortpflanzung zuträglich. Wie sollte man sich in heutigen Wohnobjekten noch vermehren können, in Räumen, die bereits Gebrauchsanweisung sind, verhaltensnormierend, in Räumen, in denen Fortpflanzung zur Arbeit wird. Im Althochdeutschen meinte bauen ("buam") so viel wie wohnen. Heute verstehen wir unter Bauen nur noch so viel wie das Errichten von Bauwerken. Von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs sind wir abgekommen. Der Nestbau der Tiere, sieht man von Wohnhöhlen ab, die als Fluchtraum oder der Überwinterung dienen, steht einzig im Dienst der Fortpflanzung. Zum menschlichen Nestbau fügen sich vielfältigste sekundäre Bedürfnisse. Tiere tragen ihre Rangkämpfe mit ihrem Körper aus. Der Mensch tut dies mit Hilfe seiner dinglichen Ausstattung, dazu zählt auch die Architektur, ihre Möblierung und Ornamentierung. Insbesondere im Häuslbau ist ein beträchtlicher Anteil der anfallenden Kosten diesbezüglich zu veranschlagen. Und die Ausgaben dafür nehmen zu, einigen sich "Gemeinschaften" nicht, so wie es etwa die bäuerliche Kultur tat, auf Selbstbeschränkungen.

VIII

Denke ich an funktionale Architektur, dann fallen mir Schweinemast-, Fremdenverkehrs- und Industriebetriebe ein. Hier wird auf all das verzichtet, was nicht dem eigentlichen Zweck dient. Bei großen Fremdenverkehrsbetrieben lohnt es sich in den Keller zu gehen und die Versorgungsleitungen betrachten, mit denen etwa Gaststuben mit Getränken versorgt werden. Spätestens hier gibt es keinen Zweifel mehr, dass wir es trotz aller Oberflächengestaltung mit höchst funktionalen Gebäuden zu tun haben, dass "Gäste" weniger bewirtet als bewirtschaftet werden. Auf Google Earth unternahm ich kürzlich eine kleine Architekturreise in eine nordkoreanische Arbeitersiedlung. Dort stehen die Gebäude stramm wie Soldaten in Reih und Glied. Wie Soldaten haben sie alles Individuelle abgestreift. Es erübrigt sich, darauf hinzuweisen, dass für Bäume und Gärten kein Platz vorgesehen ist. In der Aufsicht lassen solche Anlagen an Schweinemastbetriebe denken. Zweifellos sind diese Bauten höchst funktional, eben auf das reduziert, was den Planern als dienlich oder gerade noch notwendig erschien. Das bedeutet noch lange nicht, dass sie auch den Menschen gerecht werden, von denen sie bewohnt werden. Ein gelungenes funktionales Wohnobjekt muss Bedürfnisse weiter fassen.

IX

Funktionalität allein macht ein Bauwerk noch lange nicht zu einem schönen Objekt. Moderne Schweinemastbetriebe mögen beeindrucken, schön sind sie nicht. Ein entscheidender Grund für ihre Hässlichkeit liegt in ihrer Dekontextualisiertheit. Zumeist liegen sie abseits. Trotz aller Belüftungsanlagen, trotz all dessen, was eingespeist wird (Wasser, Kraftfutter, Ferkel), trotz all dessen, was ausgeschieden wird (Schweine im schlachtfähigen Alter, Jauche), kennen sie kein wirkliches Verhältnis zwischen dem Innen- und dem Außenraum. Müssen solche Anlagen auch von Menschen betreut werden, Menschen werden nicht wirklich mitgedacht. Außenstehende würden nur Störungen hineintragen, sei es in Form von Krankheitskeimen, dieser oder jener Erregung, die sich nachteilig auf die Gewichtszunahme wie den Schweinefleischverzehr auswirkten. Ein funktionales Gebäude kann erst dann ein schönes Gebäude sein, wenn es unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird, Teil und Ausdruck eines sozialen Gefüges ist.

X

Die Architekturgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts kennt zahllose Bemühungen, funktionale wie erschwingliche Wohnobjekte zu errichten. Dies beginnt nicht erst mit dem Bauhaus. Ich wohne in einer städtischen Wohnung eines Gründerzeithauses aus dem Jahr 1908. Es gibt zahllose solcher Wohnungen mit exakt demselben Grundriss. Damals dachte niemand, der sich so eine Wohnung kaufte, an einen individuellen Grundriss. Wandflächen und Mobiliar boten genügend Gestaltungsflächen. In all diesen Wohnungen war ein Bad eingeplant, welches zumeist erst Jahrzehnte später eingebaut wurde. Das seriell geplante Modul war, sieht man von den Raumhöhen ab, durchaus modern, funktional, mochte die damalige Fassadengestaltung mit ihrer Ornamentik auch im Gegensatz dazu stehen. Diese Wohnungen entsprachen nicht nur den Bedürfnissen ihrer Bewohner, sie waren zumindest für kleinere Beamte erschwinglich. Dieses Wohnmodul war bestens durchdacht, durchgerechnet, abgestimmt auf die Bedürfnisse einer kleinen Familie. Inzwischen wurden viele dieser Wohnungen umgebaut. Zusammenleben und gesellschaftliche Konventionen haben sich geändert. Wir benötigen keinen Repräsentationsraum mehr. Den intensiven Rot-, Grün- und Brauntönen, mit denen die Wände der Räume damals ausgemalt wurden, können wir nur noch wenig abgewinnen. Es musste dunkel sein, sollte die damals als modern empfundene elektrische Bedeutung zur Geltung kommen. Gemeinschaftlich genutzte Funktionsräume wie die Waschküche im Keller stehen heute unbenutzt.

XI

Der Architekt Angelo Roventa hat sich intensiv mit funktionalen Wohnobjekten beschäftigt. Als ein Beispiel sei ein von ihm in Hohenems realisiertes Wohnhaus aus Industriecontainern genannt: "Durch sehr niedere Baukosten - bei serieller Fertigung und logistischer Optimierung konnten sie auf 700 Euro pro Quadratmeter gesenkt werden - und die unkomplizierte Addierungs- bzw. Reduktionsmöglichkeit um weitere Raumzellen reagiert ein Bauwerk dieser Art rasch, erschwinglich und Ressourcen sparend auf sich verändernde Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen." In seinem Projekt smart_LIVINGUNIT geht er einen Schritt weiter, verspricht dieses doch eine Multiplikation der Nutzfläche. Dank eines variablen Modulsystems, dessen Elemente sich von Hand oder maschinenbetrieben verschieben lassen, lässt sich ein und der selbe Raum wie die Bühne in einem Theater in kürzester Zeit umgruppieren. Da es im Gegensatz zum Theater keine Räume hinter, über oder unter der Bühne gibt, ist von der Nutzfläche jeweils jener Raum abzuziehen, den die komprimierten, aber nicht verwendeten Module benötigen. Beispiel Wohnraum / Tagfunktion: 60m2 Nutzfläche minus zusammengeschobene Elemente ergibt 40m2 Wohnfläche: "Komplettes, modulares, bewegliches Möbelsystem (Nassraum, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Küche, alle Räume einschließlich der erforderlichen Abstellflächen) zur Errichtung einer vollwertigen Wohneinheit. Das modulare Möbelsystem gewährleistet aufgrund verschiedener Raumarrangements sämtliche Funktionen mit dem Komfort einer vollwertigen Wohneinheit. Die Funktionen können innerhalb der Wohneinheit simultan oder der Reihe nach aktiviert werden. Mit der sequenziellen Aktivierung gewinnen die gerade benutzten Funktionen die Fläche der nicht benutzten Funktionen dazu. Auf diese Weise kann die Nutzfläche bis auf das Vierfache vergrößert werden : (1.01) = (1.02)+(1.03)+(1.04)+(1.05) = 4x(1.01). Bruttofläche: 60m2, Nettonutzfläche: 54m2+40m2+44m2+41 m2+41 m2."

|

|

Vergleichbare Modulsysteme finden sich in Bibliotheken, in Museumsdepots oder anderen Einrichtungen. smart_LIVINGUNIT besticht durch seine optimale Raumnutzung bei geringstmöglichen Kosten. Stelle ich mir aber vor, in so einem System zu wohnen und zu arbeiten, dann würde sich die Frage nach meiner Bibliothek stellen. Wo brächte ich all meine Bücher unter? Das wäre kein Problem, lassen sich doch die Module bedürfnisorientiert zusammenstellen. Wer viele Bücher hat, benötigt mehr Bücherregalmodule. Zweifellos erfordert smart_LIVINGUNIT eine gewisse Disziplin, soll das System optimal genutzt werden. Brächte ich diese Disziplin auf? Auf jeden Fall würde Wohnen tendenziell zu Arbeit, was mich wieder zu den Fischerhütten von Grado zurückkommen lässt. Diese waren erschwinglich, setzten aber ein stetes beiläufiges Tun voraus. Wie die Bewohner dieser Hütten immer wieder damit beschäftigt waren, Schilfmatten zu flechten oder solche auszutauschen, so wäre ich als Nutzer einer smart_LIVINGUNIT-Einheit ständig genötigt, den Raum anlassgerecht umzustrukturieren. Freilich, käme kein Kunde, dann könnte ich auch bei nichtgemachtem Bett vor dem Bildschirm sitzen. Vilém Flusser hätte dieses Projekt wohl gefallen.

XII

smart_LIVINGUNIT ist aus mehreren Gründen ein höchst zeitgemäßes Projekt. Während die meisten Architekten davon leben, unverwechselbare Unikate zu schaffen, arbeitet Angelo Roventa an einem bestmöglich durchdachten und multiplizierbaren Objekt bzw. Wohnprodukt, welches für den Nutzer nicht allein finanzierbar sein, sondern ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen soll. Ob smart_LIVINGUNIT zu einer Art "tätigem Wohnen" führen oder eine weitere Form der Garagierung des modernen Menschen zur Folge haben wird, wird weniger von den Intentionen des Architekten als vom jeweiligen Nutzer wie vom gesellschaftlichen Umfeld abhängen, in dem sich dieser bewegt. Hätte es eine Garagierung zur Folge, dann würde es sich, folgt man Ivan Illich, wie beim Häuslbau letztlich um eine kostspielige Variante des Wohnens handeln: "Denn je besser durchgaragiert ein Menschendepot ist, je mehr Ansprüche jeder an die Ausstattung und den Betrieb aller Gehäuse stellt, in denen ihm seine Arbeit und Erziehung, seine Behandlung und Belustigung verabreicht werden können, um so mehr Rettungswagen, Polizei und Putzmannschaften benötigt die Stadt. Wie John Turner schon vor 20 Jahren gezeigt hat, läßt sich diese Krise nur durch die wirksame Anerkennung des Rechtes auf tätiges Wohnen lösen. Aber diese Art des Wohnens kann man einfach nicht verordnen: Sie ist zutiefst mit dem Träumen und Imaginieren von Raum und Bewegung, von Atmosphäre und Wasser verbunden."

XIII

Seit ihren Anfängen haben sich Autoren der Science Fiction mit funktionalen Wohnungen oder Wohnbauten beschäftigt. Diese reichen von totalitär normierten Wohneinheiten, die Grundbedürfisse befriedigen bis hin zu individuell zugeschnittenen Wohnungen oder Häusern. Auffallenderweise finden sich angefangen bei Edward Morgan Forster über Rio Tokko bis hin zu heutigen Autoren oft genug Wohnformen, die nur noch von einzelnen Personen bewohnt werden. Zumindest in der Science Fiction hat sich der Wohnraum, das Wohnhaus längst zur Wohnmaschine gewandelt. J.G. Ballard beschreibt in Die tausend Träume von Stellavista psychotrope Häuser, die, ausgestattet mit einer Unzahl von Sensoren, Stimmungen ihrer Bewohner aufnehmen und auf diese reagieren. Die Wände formen selbsttätig Sitzgelegenheiten, dehnen sich aus, ziehen sich zusammen, je nach Stimmung verfärben sie sich oder beginnen auch zu vibrieren und zu zittern. Die psychotropen Häuser können selbst ihre Gestalt ändern, sich zu bizarren Gebilden Formen, im schlimmsten Fall werden sie zu einer Bedrohung ihrer Bewohner: "Irgend etwas hatte die normale Perspektive des Raumes verändert. Während ich versuchte, meine Augen auf die graue Wellenbewegung in der Decke einzustellen, war mir, als hörte ich draußen Schritte. Tatsächlich begannen sich die Korridorwände leicht zurückzuziehen, der Eingang, normalerweise ein fünfzehn Zentimeter breiter Schlitz, hob sich, um jemanden einzulassen. Nichts kam hindurch, dennoch weitete sich der Raum, um eine zusätzliche Anwesenheit unterzubringen, die Decke wölbte sich nach oben. Erstaunt versuchte ich meinen Kopf stillzuhalten und beobachtete, wie die unbesetzte Druckzone sich schnell durch den Raum auf das Bett zubewegte. Ihre Bewegung war von einem Dom in der Decke begleitet. Die Druckzone hielt am Fußende des Bettes an und zögerte einige Sekunden. Aber statt sich zu stabilisieren, begannen die Wände unglaublich schnell zu vibrieren, auf sonderbare Weise zu zittern und ein Gefühl von großer Dringlichkeit und Unentschlossenheit auszustrahlen. Dann wurde der Raum plötzlich still. Eine Sekunde später, als ich mich auf einen Ellbogen gestützt aufrichtete, zog sich der Raum in einem gewaltigen Krampf zusammen, verbog die Wände und hob das Bett in die Höhe. Das ganze Haus begann zu schaukeln und sich zu drehen. Das Schlafzimmer zog sich, von diesem Anfall erfaßt, zusammen und weitete sich wieder wie die Kammern eines sterbenden Herzens; die Decke hob und senkte sich, der Fußboden schwankte."

XIV

Billig wohnen wird der Mensch in Hinkunft in seriell produzierten Wohnmaschinen. Solche Wohnmaschinen werden nicht nur anders mit der verfügbaren Nutzfläche umgehen, sie werden Dank neuer Technologien, etwa den Energieverbrauch betreffend, den Raum zu optimieren wissen. Was mit der Auslagerung der Vorratsbewirtschaftung wie des größten Teiles all dessen begann, was für die Zubereitung von Speisen erforderlich ist, wird seine Fortsetzung dort finden, wo sich das Gehirn, die Steuerungselemente solcher Wohnmaschinen an ganz anderen Orten befinden werden. Wohnmaschinen werden dem monadischen Wesen des heutigen Menschen ebenso gerecht werden wie seiner Bindungslosigkeit. So wird der Wohnende (die Grenzen zwischen Arbeiten und Wohnen werden zunehmend unscharf) tendenziell zu einer Funktion des von ihm benutzten Raumes. Wohnmaschinen werden den Menschen völlig neu organisieren, sein Essverhalten, seine sexuellen Praktiken oder sein Verhältnis zu Mitmenschen betreffend. Dies tangiert eine Frage, die in Architekturdiskussionen zumeist unbeachtet bleibt, nämlich jene der Selbstorganisation, sei sie nun individuell oder kollektiv, nämlich auf das Umfeld, eine wie immer geartete Gemeinschaft bezogen. Bäuerliche Architektur, die Fischerhütten von Grado: Diese Art der Architektur verdankte sich einem hohen Maß an Selbstorganisation, gemeinschaftlichem Tun, nicht zuletzt handwerklichen Fähigkeiten. Dem modernen Menschen sind nicht allein die handwerklichen Fähigkeiten abhanden gekommen. In einer individualisierenden und nach den Regeln des Konsums organisierten Welt mit all ihren Normierungen kann es solche Architektur nicht mehr geben. Aber es ist denkbar, dass in absehbarer Zeit Menschen gezwungen sein werden, wieder zu den Anfängen der Architektur zurückzukehren, dass es Enklaven geben wird, in denen keine Bauausschüsse walten, in denen wieder subsistenzwirtschaftlich Lebende Objekte aus Steinen, Lehm, Schilf oder Industrieabfällen errichten werden. Simone Weil notierte, Hoffnung werde es für den Menschen erst dann wieder geben, würde er zu den Höhlen zurückgekehrt sein. Sie hoffte, dass es der Welt eines Tages an Eisen, Kupfer und Mangan fehlen werde.

XV

Nachtrag: Außer Frage steht, dass in Vorarlberg verglichen mit anderen Regionen zahllose Beispiele ambitionierter Architektur zu sehen sind. Übrigens verdankt sich diese Architektur nicht zuletzt bäuerlichem Erfahrungswissen wie bäuerlicher Herkunft. Bei nüchterner Betrachtung stellen sich aber auch hier zahllose Fragen, etwa jene nach dem Bedürfnis nach Selbstrepräsentanz in Objekten. Zweifellos bedürfte es, was das Wohnen betrifft, viel breiterer Diskussionen. Beispielhaft seien deshalb hier Hansjörg Thums "Haus für eine alleinstehende Frau" wie Angelo Roventas smart_LIVINGUNIT als Ausgangspunkte für eine solche Diskussion genannt. In den beiden Projekten finden sich verwandte Intentionen, die Lösung dagegen könnte nicht gegensätzlicher sein.

Bernhard Kathan, 2009